a cura di Giovanni Zanfei, Antonio Romano e Karol Tabarelli de Fatis

I rettili, assieme agli anfibi, sono i vertebrati più minacciati a livello globale. Inoltre, data la loro marcata sensibilità alle alterazioni ambientali e l’elevata specializzazione ecologica, anche se poco studiati, questi animali possono fornire importanti dati ecologici come bioindicatori. Alla luce di questi motivi è facile intuire l’importanza dei monitoraggi erpetologici.

Dal 2018 il MUSE conduce un’attività di ricerca sull’erpetofauna tramite l’uso di rifugi artificiali, una metodologia che risulta essere decisamente vantaggiosa, in quanto permette di aumentare la contattabilità degli animali e di raccogliere informazioni standardizzate.

Biacco (Hierophis viridiflavus)

Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

I rifugi artificiali (RA) consistono in oggetti disposti in un ambiente, al fine di campionare gli animali che potrebbero ripararvisi al di sotto, e possono essere costituiti di diversi materiali (legno, lamiera, cartone catramato o cemento). Nello specifico, in questa ricerca sono stati utilizzati come rifugi artificiali delle onduline (101×78 cm) in cartone catramato, un materiale impermeabile e adatto ad assorbire calore. Queste sono state posizionate in cinque siti: quattro Riserve Naturali Provinciali (Lavini di Marco, Marocche di Dro, Lago di Loppio, Monte Brione) e al Giardino Botanico Alpino delle Viote, per un totale di 100 rifugi artificiali (20 per ciascun sito).

L’attività di campo prevede il controllo periodico di ogni RA, tenendo conto di diversi parametri ambientali (come ora del giorno, temperatura ed irraggiamento solare), per verificare l’eventuale presenza di rettili che vi abbiano trovato riparo. Al termine dell’attività di monitoraggio i dati raccolti vengono divisi per specie e per sito, così da poter ricavare informazioni sulle specie presenti, su quali sfruttano maggiormente i rifugi artificiali e in quali ambienti questi siano più efficaci.

Le specie ritrovate con maggior frequenza sono state la lucertola muraiola (Podarcis muralis), la natrice dal collare elvetica (Natrix helvetica) e l’orbettino italiano (Anguis veronensis). Il sito dove sono state individuate più specie è il Giardino Botanico Alpino delle Viote, probabilmente perché in quota i rifugi artificiali vengono sfruttati non solo come ripari, ma anche come “rifugi termici”, dove i rettili possono assorbire calore più facilmente e velocemente, dal momento che la temperatura alle alte quote è spesso un fattore limitante per gli animali eterotermi.

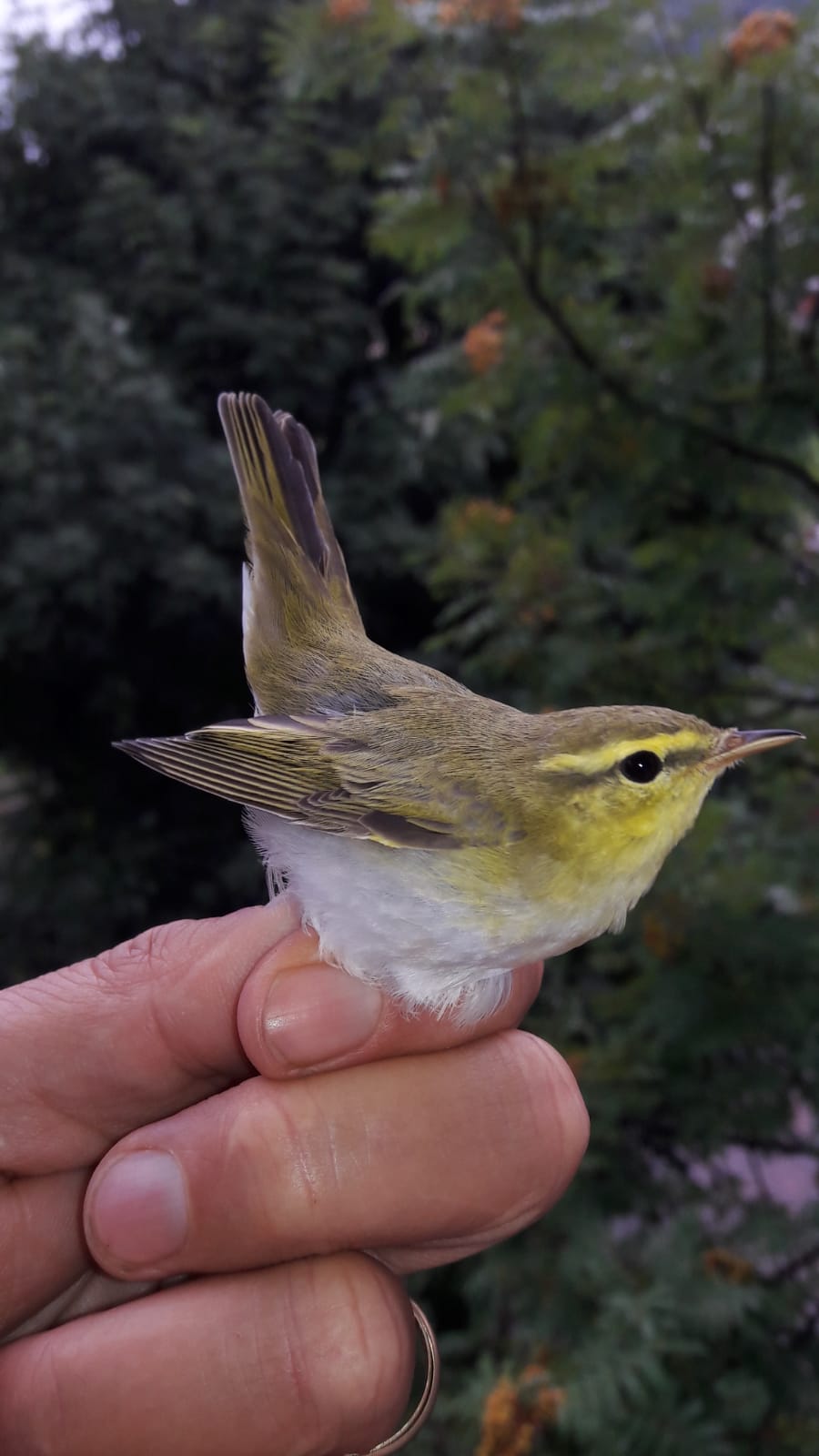

Alcuni dei piccoli roditori ritrovati sotto le onduline.

A sinistra un rappresentante del genere Apodemus, qui uno del genere Microtus.

Ma i rifugi artificiali vengono sfruttati anche da altri animali: numerosi taxa di artropodi (formiche e ortotteri, ma anche chilopodi, diplopodi e aracnidi), molluschi gasteropodi, anfibi (rospo comune) e piccoli mammiferi (come Apodemus sp., Microtus sp. e Rattus sp).