La diffusione del gambero invasivo: un problema ambientale e sanitario

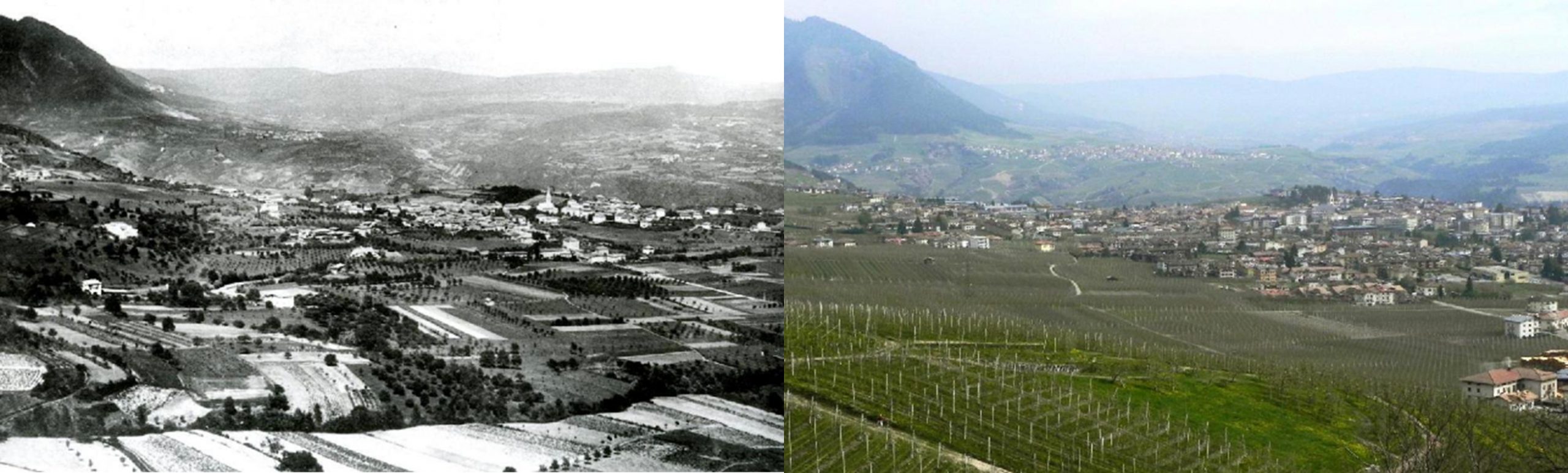

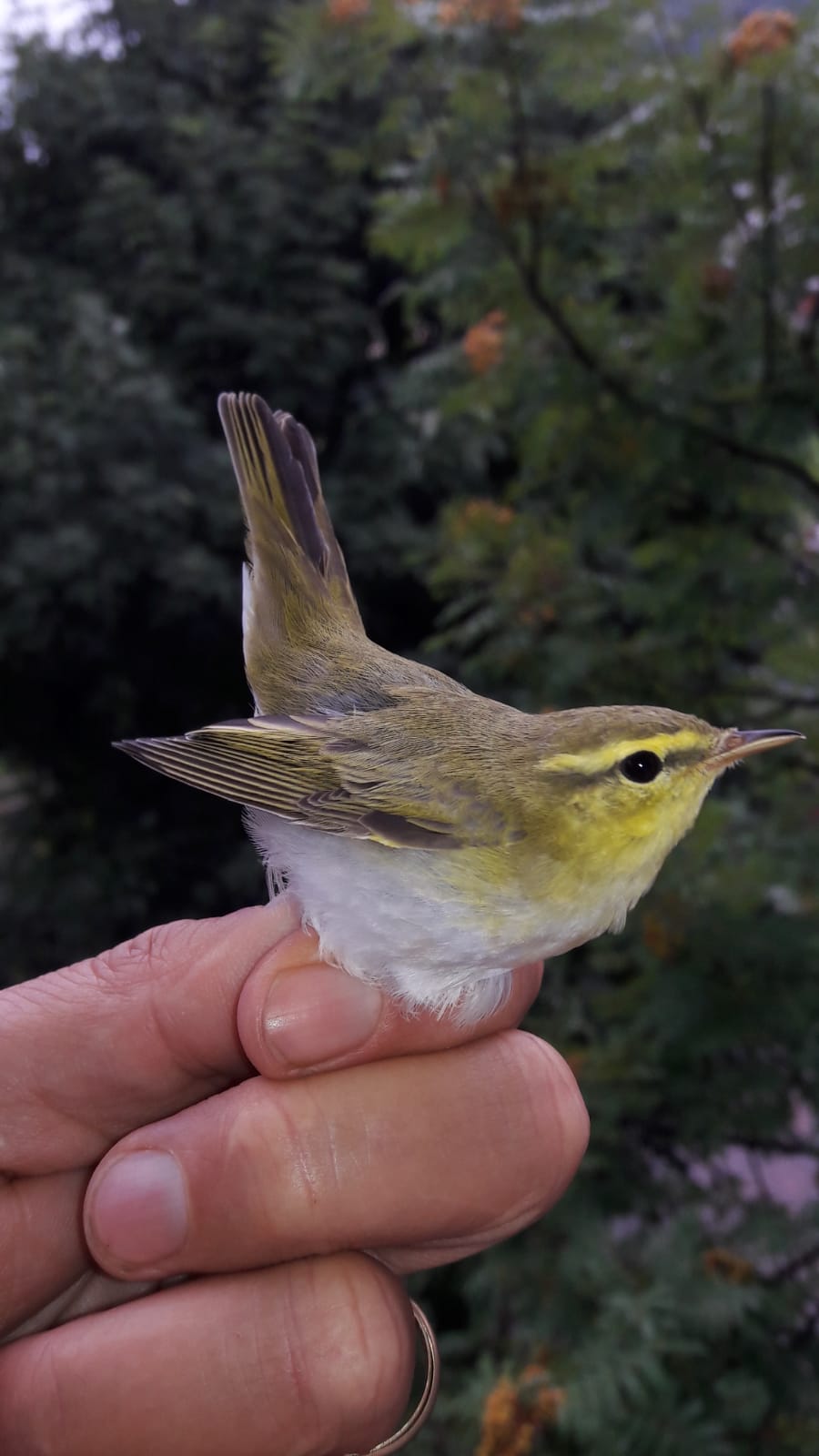

Negli ultimi decenni, il gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) ha conquistato numerosi habitat naturali in tutta Italia, diventando una delle specie invasive più problematiche. Questa specie, originaria degli Stati Uniti, ha un impatto devastante sugli ecosistemi locali, competendo con le specie autoctone e alterando gli equilibri biologici. Il gambero della Louisiana è infatti altamente adattabile e prolifero, capace di colonizzare laghi, fiumi e zone umide. La sua presenza ha portato a una diminuzione delle popolazioni di gamberi autoctoni e ha provocato danni agli habitat, compromettendo la flora e la fauna locale. Inoltre, questo crostaceo è noto per essere portatore di malattie, che possono influenzare sia gli ecosistemi acquatici che la salute umana.

Normative e iniziative di contenimento

Il gambero della Louisiana è incluso nell’elenco delle 100 specie esotiche invasive di rilevanza unionale, specie che sia ai sensi del Regolamento UE 1143/14 che del Decreto Legislativo n. 230/17, non possono essere:

• introdotte nel territorio nazionale o dell’Unione Europea;

• detenute anche in confinamento (tranne nei casi in cui avvenga nel contesto di misure di gestione o eradicazione);

• allevate o coltivate, anche in confinamento;

• trasportate (tranne nei casi in cui avvenga nel contesto di misure di gestione o eradicazione);

• vendute o immesse sul mercato;

• utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate;

• poste in condizioni di riprodursi o crescere spontaneamente anche in confinamento;

• rilasciate nell’ambiente.

• In nessun caso sono previste deroghe alla vendita o immissione sul mercato e al rilascio nell’ambiente.

Autorità locali e regionali hanno avviato progetti di gestione, incoraggiando la partecipazione di volontari nelle campagne di eradicazione. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il divieto di agire autonomamente è rigoroso: i privati non possono intraprendere azioni di rimozione al di fuori di progetti ufficiali. Questa restrizione è necessaria per garantire che le operazioni siano condotte in modo sicuro e controllato, evitando ulteriori danni agli ecosistemi.

La salute pubblica e il rischio sanitario

Nonostante i divieti sopra indicati, sussiste sempre il rischio che esemplari vengano utilizzati a scopo alimentare. Tuttavia, la pesca e il consumo di gamberi non sottoposti a controlli sanitari non solo danneggiano l’ambiente, ma rappresentano anche un grave rischio per la salute umana. Questi crostacei possono accumulare metalli pesanti e possono essere veicolo di patogeni, virus, batteri e parassiti. Le conseguenze sulla salute umana possono variare dalle intossicazioni alimentari alle reazioni allergiche, infezioni gravi, danni neurologici e problemi renali.

Un invito alla partecipazione

Invitiamo quindi i cittadini a unirsi a noi nelle campagne di eradicazione del gambero americano che da qualche anno minaccia anche laghi e corsi d’acqua del Trentino. Partecipare all’iniziativa permette non solo di contribuire alla salvaguardia degli ecosistemi locali, ma offre anche l’opportunità di accrescere le proprie conoscenze sulla biodiversità e sulle sfide ambientali che affrontiamo. Ricordate sempre: ogni azione deve essere coordinata e autorizzata dalle autorità competenti!

Insieme possiamo fare la differenza e proteggere il nostro patrimonio naturale.

Maggiori informazioni su come partecipare sono disponibili cliccando qui.