A cura di Luigi Marchesi, Paolo Pedrini e Simone Tenan

Nel corso dei millenni la maggior parte degli ambienti forestali alpini ha subito forti alterazioni ad opera dell’uomo; l’alpeggio, lo sfruttamento intensivo dei pascoli boschivi, il disboscamento di ampie superfici per varie esigenze (produzione di carbone, realizzazione di ferrovie e strade, costruzione di navi, ecc.) hanno modificato l’estensione, la composizione, la struttura e la dinamica delle foreste. Il risultato è che nei boschi utilizzati a scopo produttivo (boschi di produzione) la quantità di biomassa viva e morta è nettamente inferiore alle condizioni originarie.

Fig. 1 – Picchio nero vicino ad una sua cavità su faggio. foto: Luigi Marchesi

Negli ultimi 50 anni la gestione forestale in Trentino è mutata radicalmente ed è tuttora basata sui principi della selvicoltura naturalistica. Questo tipo di gestione forestale si traduce in un maggior rispetto di tutte le componenti della foresta, favorendo la rinnovazione naturale e la sostenibilità dei prelievi. Più recentemente, soprattutto in relazione alla classificazione di alcuni animali come “specie d’interesse comunitario” secondo la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”,

si sono affermate nuove esigenze di tutela di alcune componenti della foresta fin qui trascurate o addirittura eliminate sistematicamente, quali la necromassa (resti di piante non più viventi) e la conservazione degli alberi con cavità-nido scavate dai picchi o Picidi (si veda la strategia della UE per la biodiversità al 2020). In effetti in una foresta, sia che si tratti di una foresta “vergine” (pressoché scomparse dall’intero territorio europeo) o di un bosco di produzione (circa l’80% dei boschi del Trentino), la presenza di necromassa e di cavità è fondamentale per garantire molti processi ecologici della foresta, garantendo da un lato il mantenimento di livelli di fertilità accettabili e dall’altro l’esistenza di ricche comunità animali.

Fig. 2. Un nidificante secondario esclusivo delle cavità nido scavate dal Picchio nero: la Civetta capogrosso. La sua presenza in un bosco è il segno inequivocabile che la gestione forestale è stata rispettosa della biodiversità. Foto: Luigi Marchesi

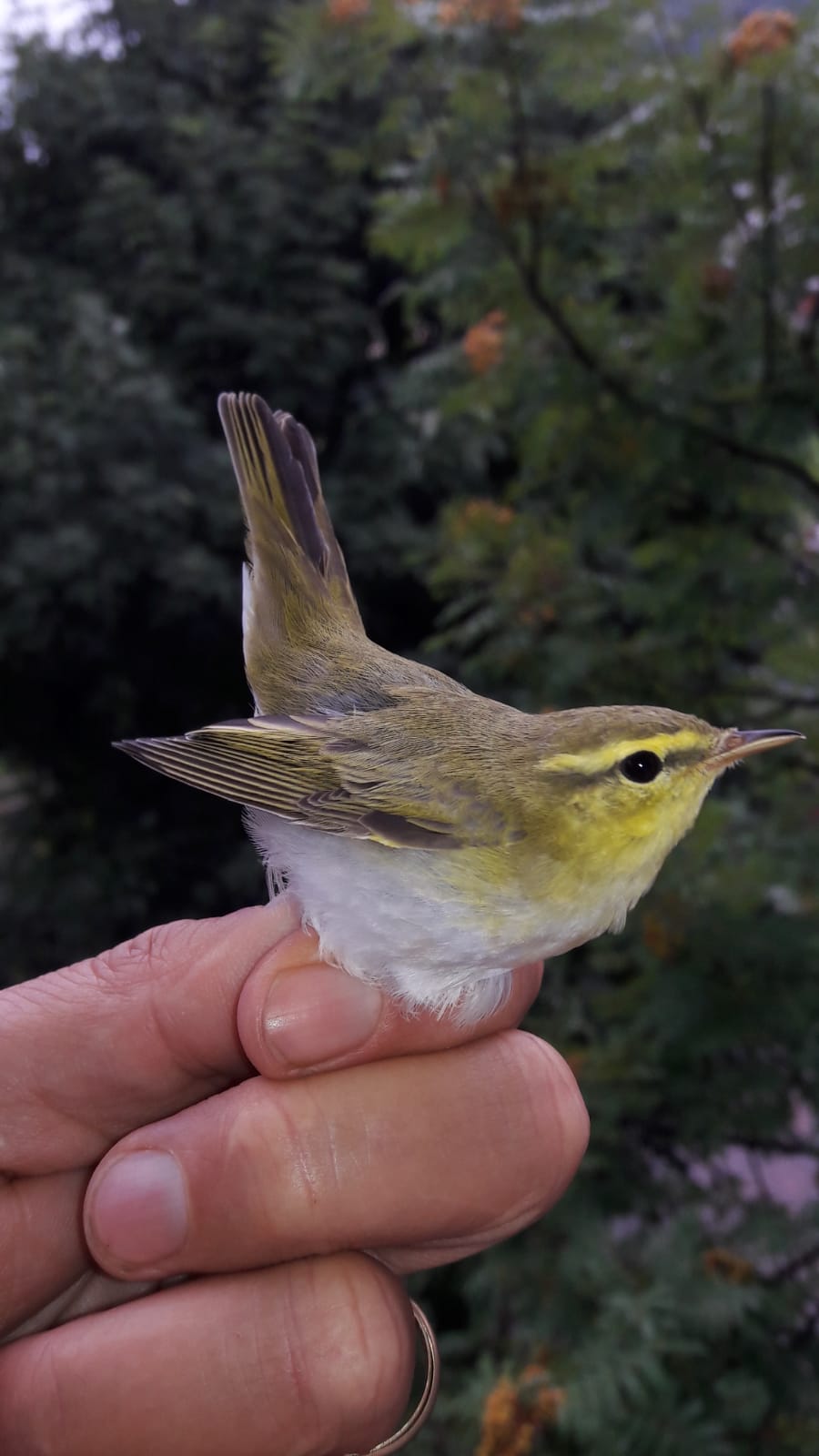

Ma perché è importante conservare gli alberi con cavità-nido realizzate dai picchi? Perché sono elementi di grande importanza per la biodiversità degli ecosistemi forestali in quanto consentono la riproduzione di: (a) cinque specie definite “d’interesse comunitario” tra cui il picchio nero (Fig. 1), il picchio cenerino, il picchio tridattilo, la civetta capogrosso (Fig. 2) e la civetta nana, oltre a numerose specie di pipistrelli o Chirotteri; (b) molte specie di uccelli che utilizzano più o meno regolarmente le cavità scavate dai picchi, tra cui sei specie di cince, il picchio muratore, l’upupa, l’allocco, l’assiolo, il pigliamosche, il codirosso e il torcicollo; (c) due specie di costruttori di cavità, quali il picchio rosso maggiore e il picchio verde; (d) alcune specie di mammiferi, tra le quali il ghiro e lo scoiattolo sono i più comuni, utilizzando le cavità anche per lo svernamento. In aggiunta, le cavità scavate dai picchi consentono l’insediamento di molte specie d’Insetti, tra cui api, vespe, calabroni e formiche, nonché il ricovero notturno per numerose specie di Vertebrati (tutti i Picidi e molti Passeriformi dormono regolarmente tutto l’anno in tali cavità), e lo stoccaggio di riserve alimentari in tutti i periodi dell’anno da parte della civetta nana). Come se non bastasse, le cavità costituiscono una riserva idrica sfruttata da un numero incalcolabile di specie animali (circa l’11% del campione di cavità da noi indagato è risultato pieno d’acqua meteorica).

Fig. 3. Esempio di biodiversità nelle foreste del Trentino (Comune di Rumo, Val di Non): l’albero capitozzato (foto a sinistra, età: 118 anni) è stato danneggiato dal peso della neve dell’inverno 2003-2004. Nella primavera successiva, nonostante ci siano ancora nel pezzo di tronco in piedi due cavità nido scavate da picchio nero, è stato tagliato del tutto, allo scopo di ricavare alcuni quintali di legna da ardere. Prima del taglio queste cavità sono state utilizzate per nidificare dal picchio nero, dalla civetta capogrosso e come dispensa alimentare da parte della civetta nana. Ora è rimasta un’area di circa 100 ettari disertata da queste 3 specie d’interesse comunitario. Nel corso di tre anni d’indagine sono stati registrati nella sola Val di Non almeno 27 casi di abbattimento di alberi con cavità scavate da picchio nero, per una perdita complessiva di 56 cavità. Foto: Luigi Marchesi

I picchi sono quindi dei costruttori di biodiversità, a maggior ragione nelle nostre foreste che, essendo dominate dalle conifere, risultano anche prive di cavità prettamente naturali riconducibili alla semplice senilità degli elementi arborei. Se pensiamo ad esempio a castagni e ulivi, questi tendono con l’età a cavizzarsi per un naturale processo di degenerazione delle parti più interne del tronco, ma queste specie risultano piuttosto localizzate in Trentino.

Nei primi anni del Duemila abbiamo constatato come molti alberi con cavità nido realizzate dai Picidi fossero tagliati regolarmente nell’ambito dell’ordinaria gestione forestale, spesso assegnati volontariamente a uso legna da ardere, e talvolta tagliati involontariamente all’interno dei lotti destinati al legname da opera (Fig. 3).

Queste azioni, oltre a rappresentare una grave perdita di biodiversità, hanno spesso rappresentato un costo più che un vantaggio per gli utilizzatori, data l’assenza di valore del legname da opera con cavità e gli ovvi costi di abbattimento. Tra il 2007 e il 2018, il Servizio Foreste e fauna, Ufficio pianificazione, selvicoltura ed economia forestale della Provincia Autonoma di Trento, la Rete di Riserve Alta Val di Cembra, il Parco Naturale Locale del M. Baldo e il MUSE hanno attuato una serie di azioni per: (a) sensibilizzare il personale forestale a tutti i livelli

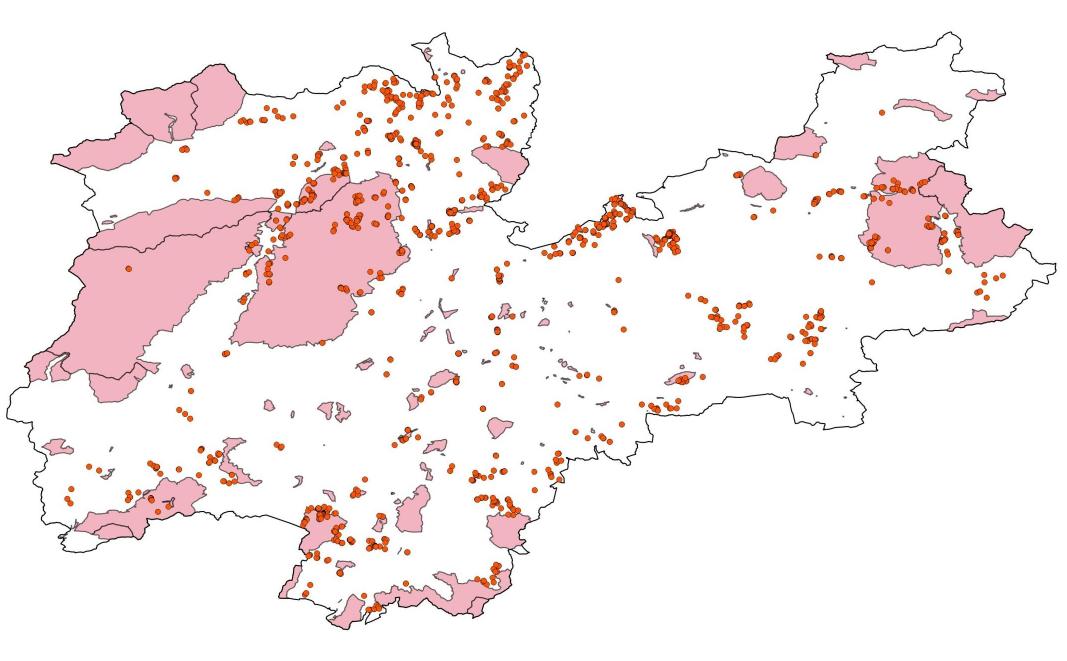

Fig. 4. Distribuzione dei 1661 alberi marcati e localizzazione dei Siti d’interesse comunitario (ex SIC, attuali ZSC).

sull’importanza delle cavità, sulla loro distribuzione e sulla loro individuazione; (b) marcare gli alberi con cavità, mediante apposizione di una “P” di colore rosso a 1,3 m di altezza sul tronco, al fine di proteggere l’albero escludendolo da qualsiasi utilizzazione (legna da ardere o legname da opera); (c) realizzare un archivio GIS di tutti gli alberi marcati contenente numerose informazioni sulle caratteristiche degli alberi e del loro intorno.

Complessivamente sono stati marcati 1661 alberi appartenenti a 21 specie (Fig. 4), per un totale di oltre 3000 cavità tutelate, scavate dalle cinque specie di Picidi presenti in Trentino. Riguardo al solo campione di nidi scavati dal picchio nero, che in relazione alle grandi cavità realizzate è la specie più importante per quanto riguarda l’impatto sulla biodiversità complessiva, le specie arboree maggiormente selezionate sono l’abete bianco e il faggio, mentre altre quattro specie (abete rosso, larice, pino silvestre e pioppo tremolo) sono utilizzate molto meno frequentemente.

Fig. 5 Marcatura di un albero con cavità di picchio mediante la “P” rossa.

La marcatura degli alberi con cavità di Picidi (Fig. 5) sta proseguendo tuttora, in particolare nelle Reti delle Riserve del Trentino. Questa semplice ma efficace azione di conservazione aiuterà a salvaguardare gli alberi che, proprio per la presenza di cavità, rappresentano elementi importanti che supportano la biodiversità forestale.