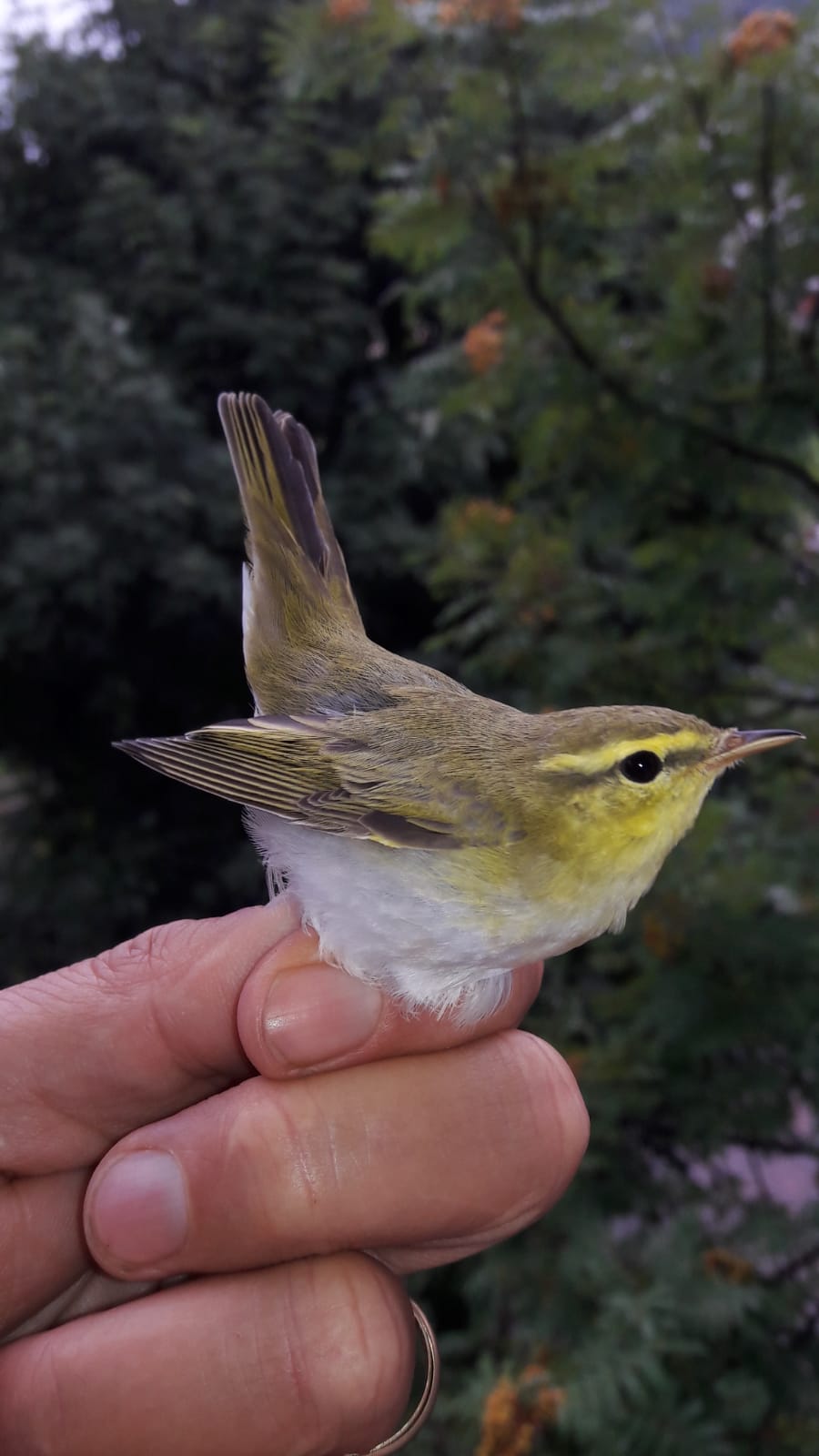

Si è tenuto il 7 giugno scorso il consueto incontro annuale del Progetto ALPI, il programma pluriennale di ricerca che dal 1997 studia la migrazione post-riproduttiva degli uccelli attraverso le Alpi. Referenti e collaboratori delle stazioni di inanellamento aderenti si sono dati appuntamento presso “La Passata” (BG), una delle stazioni storiche, fondatrici del Progetto.

15 le realtà presenti e attive nell’anno 2018: Passo della Berga (BS), Bocca di Caset e Passo del Brocon (le due stazioni trentine gestite dal MUSE), Passo del Turchino (GE), Colle Vaccera (TO), Poncetta (SO), Isolino (VB), Malga Confin (UD), Lambrone (CO), Capannelle (BG), Monte Pizzoc (TV), Passo Gardena (BZ), Passo di Spino (BS), Costa Perla (LC) e, naturalmente, La Passata (BG). Hanno partecipato all’incontro anche i referenti ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerca Ambientale) per l’attività di inanellamento.

La giornata è stata l’occasione per confrontarsi sull’andamento della stagione trascorsa e sulle prospettive future del progetto. Dopo una panoramica dell’attività svolta da ciascuna stazione nell’anno 2018, è stato illustrato il nuovo sito web del Progetto, che, oltre ad esibire una ricca galleria fotografica, si propone come utile strumento per la consultazione dei dati aggregati degli inanellamenti dal 1997 al 2018, delle pubblicazioni realizzate nell’ambito del Progetto e per la valutazione del lavoro delle stazioni negli anni.

A conferma del valore della corposa banca dati fino ad oggi costruita, sono state quindi presentate alcune analisi condotte sul dataset, riguardanti andamenti e fenologia delle specie migratorie. Proficuo è stato anche il successivo momento di confronto, durante il quale i partecipanti hanno condiviso le proprie esperienze e problematiche concernenti l’attività di inanellamento e prospettato nuovi futuri sviluppi del Progetto ALPI. A conclusione del dibattito, ciascuna stazione ha espresso la volontà di proseguire il monitoraggio anche per la stagione 2019, che prenderà il via con il mese di agosto.

Insieme a tutti i partecipanti ci uniamo nel ringraziare la generosa ospitalità offerta dai responsabili de “La Passata” che ci ha permesso di svolgere i lavori in un’atmosfera di piacevole cordialità e in una stazione di inanellamento organizzata in maniera esemplare.