A cura di M. Genovart, D. Oro, S. Tenan

Per essere in grado di pianificare interventi di conservazione delle popolazioni animali è necessario comprendere il ruolo che i tassi di sopravvivenza, fertilità, immigrazione ed emigrazione hanno sui cambiamenti del numero totale d’individui che compongono una popolazione, cioè sulla dimensione di una popolazione. Sopravvivenza, fertilità, immigrazione ed emigrazione sono detti “parametri demografici” in gergo tecnico. Nel caso di specie longeve, la teoria ecologica e diversi studi empirici supportano l’idea che le variazioni nella dimensione di una popolazione siano fortemente sensibili a variazioni nei tassi di sopravvivenza degli adulti. In altre parole, un calo dei tassi di sopravvivenza degli adulti di specie longeve, con un aumento quindi della loro mortalità, comporterebbe un calo più o meno drastico del numero di individui. Per questo, i tassi di sopravvivenza degli adulti di una popolazione di una specie longeva tendono a rimanere stabili nel tempo, a meno che non intervengano eventi specifici che aumentano la mortalità della porzione adulta della popolazione. Per rendere ancor più complesso il quadro demografico pensiamo inoltre che sopravvivenza, fertilità, immigrazione ed emigrazione cambiano nella stessa specie sia nel tempo che nello spazio (cioè da zona a zona) ma anche a seconda dell’età e del sesso degli individui. In aggiunta, in natura questi fenomeni non sono mai osservabili completamente, cioè per tutti gli individui di una popolazione, data la loro elusività o la limitatezza della scala geografica dello studio rispetto alla scala alla quale i fenomeni agiscono in natura. La porzione di individui che non vengono osservati quando il ricercatore esce in natura può comprendere una o più classi d’età, spesso in relazione a comportamenti età specifici che rendono gli individui più criptici o non visibili agli occhi dei ricercatori. Per esempio, nelle popolazioni di tartarughe marine i maschi restano sempre in mare e non tornano alle spiagge per deporre le uova, come fanno le femmine. In altre specie, come ad esempio uccelli e anfibi, la porzione di individui che non si riproduce risulta difficilmente censibile, perchè gli individui immaturi non si aggregano in siti dove possono essere contati. Diversamente, se pensiamo agli uccelli coloniali come i gabbiani, il numero di coppie riproduttrici può essere relativamente facile da censire se si conosce l’ubicazione delle loro colonie. La parte di individui che invece non riusciamo a censire comprende sia gli individui sessualmente immaturi (che non stanno in colonia con gli adulti) sia gli individui adulti che non si riproducono in un determinato anno per diversi motivi. Nonostante la loro generale prevalenza numerica, l’influenza della parte della popolazione rappresentata dagli individui non riproduttori sulla tendenza di una popolazione ad aumentare o diminuire di dimensione non è quasi mai stata considerata dagli ecologi e biologi della conservazione, proprio a causa della difficoltà di censire questi individui. Paradossalmente quindi, le valutazioni sullo stato di conservazione di una popolazione animale sono generalmente riferite alla sola porzione di individui in riproduzione.

In un recente studio pubblicato sulla rivista internazionale Ecology appartenente alla Ecological Society of America il MUSE ha collaborato ad una ricerca con gli istituti spagnoli IMEDEA – Mediterranean Institute for Advanced Studies e CEAB – Centre for Advanced Studies at Blanes per lo studio della dinamica della popolazione del gabbino corso, Larus audouinii, un uccello marino longevo definito in “pericolo critico” di estinzione tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80. Lo stato di conservazione della specie è stato successivamente ridimensionato a specie a “minor rischio” d’estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, dopo la formazione di una colonia nel 1981 presso il delta del fiume Ebro in Spagna, colonia che è aumentata esponenzialmente negli anni successivi. Purtroppo questa colonia è collassata, passando dal contenere oltre il 70% della popolazione mondiale nel 2006 a solo il 3% nel 2017. Allo stesso tempo altre zone del mediterraneo sono state colonizzate dalla specie e l’attuale stato di conservazione risulta sconosciuto. Lo studio si è basato su un programma di monitoraggio a lungo termine che ha portato al censimento delle coppie nidificanti negli ultimi 30 anni, insieme alla marcatura di oltre 27000 pulcini con anelli provvisti di un codice visibile a distanza. Una rete di ornitologi amatori e professionisti ha effettuato la lettura degli anelli con cannocchiali e macchine fotografiche, verificando di anno in anno la presenza dei diversi soggetti e ottenendo oltre 63000 riletture.

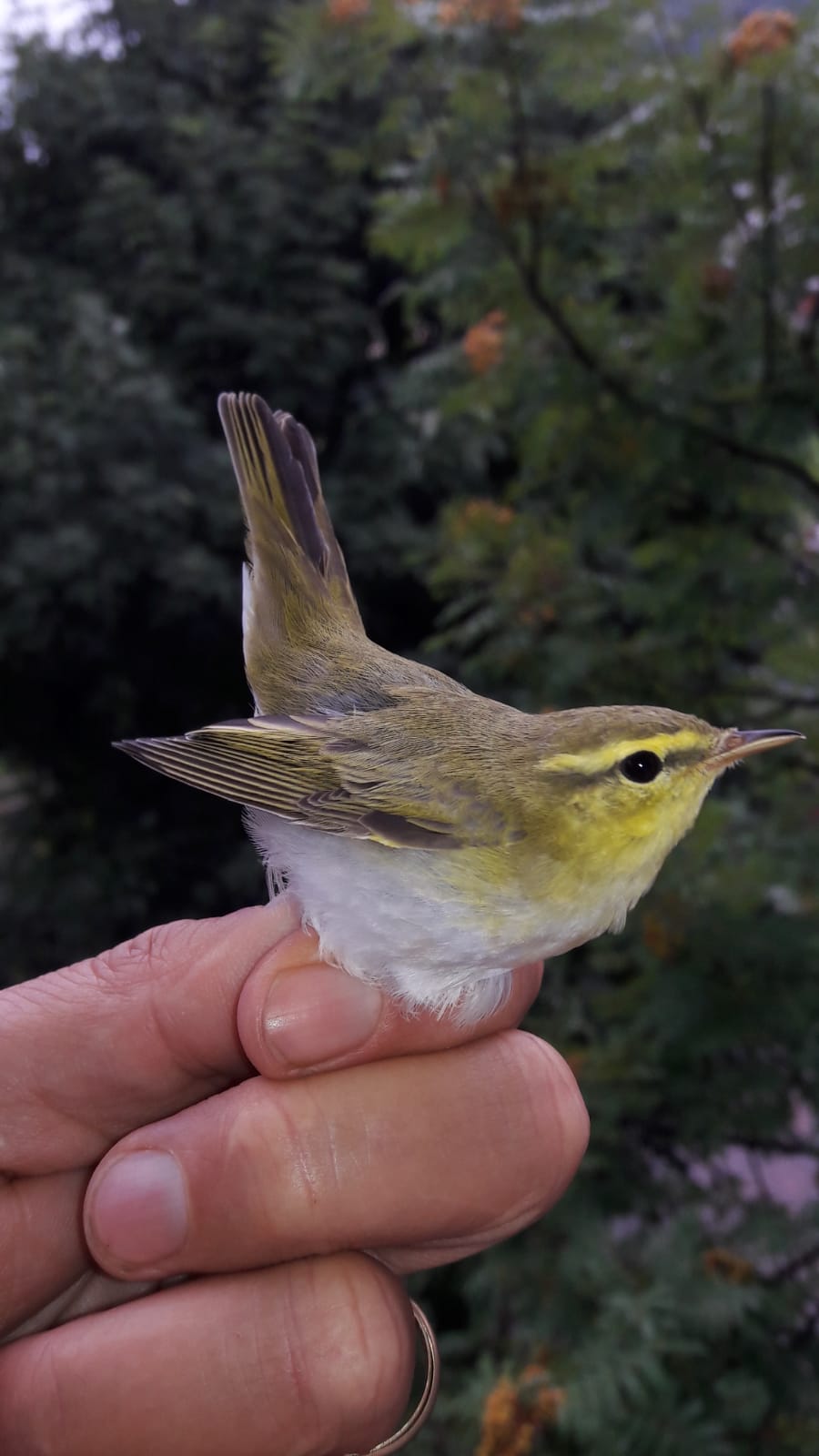

Ph. Daniel Oro

Lo studio ha evidenziato il ruolo critico della porzione di individui non riproduttori nel condizionare la dinamica, e quindi la vitalità, della popolazione. La porzione meno visibile della popolazione è risultata quindi essere un tassello importante da considerare per valutare lo stato di conservazione di questa specie che ha subito un decremento di più del 5% ogni anno, nell’ultimo decennio. Per questo è stato proposto un aggiornamento e una revisione critica dello stato di conservazione del gabbiano corso, le cui minacce principali sono rappresentate dalla cattura involontaria nelle reti da pesca, la predazione da parti di mammiferi alle colonie, una diminuzione della fertilità, l’aumentata competizione con altre specie e la perdita di ambienti idonei alla nidificazione. Sebbene la specie riesca a colonizzare nuove aree in risposta a fattori di disturbo alle colonie, tale mobilità non sembra compensare il declino della popolazione a livello mondiale. Per questo è necessario assicurare continuità agli studi demografici di lungo termine e all’utilizzo e sviluppo di tecniche avanzate di analisi dei dati che consentano di stimare la porzione di individui in una popolazione che non sono direttamente censibili. Questi infatti possono fungere da ago della bilancia nel bilancio complessivo di una popolazione, influenzando pesantemente la sua vitalità e persistenza negli anni a venire.

Ph. Jan Oro