Con l’inizio di ottobre, la stazione di Bocca Caset raggiunge i due mesi di attività. Un lasso di tempo sufficiente per fare le prime considerazioni sull’andamento della migrazione…

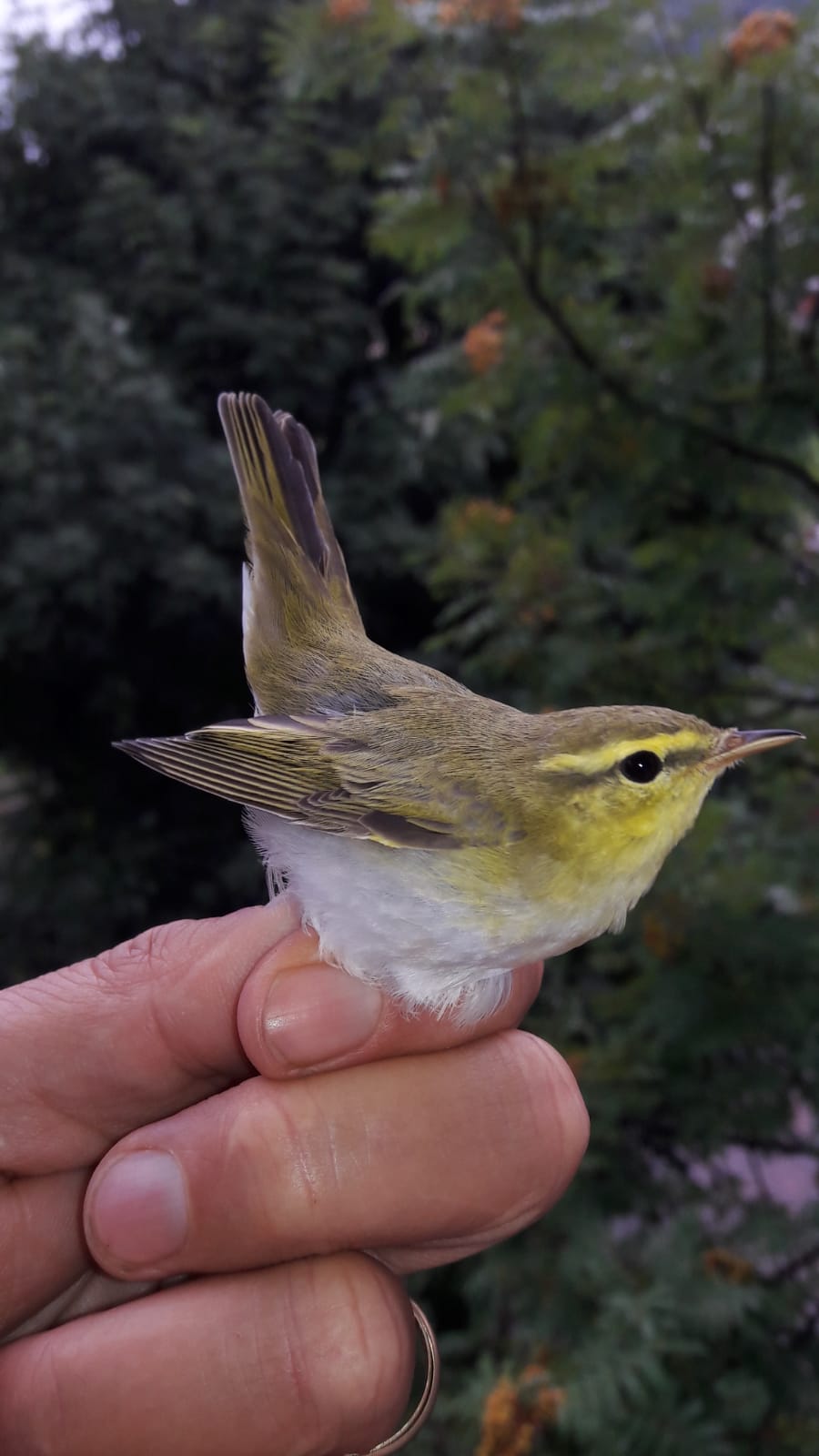

La gran parte dei migratori a lungo raggio, quelli che svernano nell’Africa sub-sahariana, è ormai passata: balie nere, codirossi comuni, luì grossi, balestrucci e prispoloni inanellati nei giorni scorsi altro non sono che la “coda” della migrazione transalpina di questo gruppo di specie, altrimenti concentrata tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Per quanto riguarda i numeri totali, rispetto allo stesso periodo del 2017, il 2018 è stato decisamente meno abbondante, con uno scarto di quasi 1000 uccelli (1700 contro più di 2600). A mancare sono state soprattutto le balie nere, con circa la metà degli individui inanellati (meno di 500 a dispetto delle oltre 1000 dell’anno scorso), mentre il passaggio di luì grosso e codirosso comune si è mantenuto simile (90 e 50 rispettivamente). All’appello mancano poi diverse cince more, crocieri e lucherini, i cui spostamenti invasivi avevano caratterizzato la stagione migratoria alpina 2017.

Anche la presenza degli uccelli locali è stata molto scarsa: cince alpestri e dal ciuffo, regoli, rampichini alpestri, passere scopaiole, tordi bottacci, ciuffolotti, pettirossi, picchi e civette sembrano aver risentito di una stagione riproduttiva difficile. I giovani nati nei dintorni della stazione da noi inanellati sono stati davvero pochi, suggerendo uno scarso successo riproduttivo nella primavera-estate 2018. Decisamente in contro tendenza è stato invece l’andamento della migrazione del pettirosso: nella sua prima fase, cominciata a inizio settembre, abbiamo catturato circa il doppio di uccelli rispetto allo stesso periodo del 2017 (circa 500 vs 250).

Oscillazioni così marcate tra un’annata e l’altra non devono sorprendere, poiché l’abbondanza delle diverse specie migratrici è il risultato dell’interazione di numerosi fattori: il successo riproduttivo nelle aree geografiche di origine, le condizioni meteorologiche e climatiche nella regione alpina durante l’attraversamento e quelle locali, nel luogo di inanellamento. Con l’inizio di ottobre aspettiamo il picco dei migratori a corto raggio: fringuelli, lucherini, tordi bottacci e pettirossi, attraverseranno il valico di Bocca Caset per dirigersi nell’Europa meridionale e nel Nord-Africa, dove trascorreranno l’inverno.

Oscillazioni così marcate tra un’annata e l’altra non devono sorprendere, poiché l’abbondanza delle diverse specie migratrici è il risultato dell’interazione di numerosi fattori: il successo riproduttivo nelle aree geografiche di origine, le condizioni meteorologiche e climatiche nella regione alpina durante l’attraversamento e quelle locali, nel luogo di inanellamento. Con l’inizio di ottobre aspettiamo il picco dei migratori a corto raggio: fringuelli, lucherini, tordi bottacci e pettirossi, attraverseranno il valico di Bocca Caset per dirigersi nell’Europa meridionale e nel Nord-Africa, dove trascorreranno l’inverno.

Ricordiamo infine che dal 21 settembre il monitoraggio della migrazione sui valichi trentini si è ulteriormente intensificato, con l’apertura della seconda stazione di inanellamento gestita dal MUSE – Museo delle Scienze, presso il Passo Brocon nel Tesino (Trentino Orientale). A entrambe le stazioni resta poco meno di un mese di attività: Bocca di Casét proseguirà fino al 26 ottobre, il Passo del Brocon fino al 21 ottobre.

Entrambe le stazioni sono liberamente visitabili, con l’opportunità di osservare da vicino le operazioni di inanellamento e di interagire con i ricercatori. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dalle Stazioni, vi invitiamo a seguire le pagine Facebook dedicate:

Stazione di inanellamento e monitoraggio Caset

Passo del Brocon – Stazione di inanellamento a scopo Scientifico (Pagina FB) e Amici del Brocon (Sito web)