Prosegue la raccolta dati riguardanti il francolino di monte nei territori del Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino. Lo studio, cominciato nel 2015, vede la collaborazione tra Museo delle Scienze di Trento, Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino e Fondazione Edmund Mach, con lo scopo di approfondire biologia, ecologia e uso dell’habitat nel periodo invernale della specie. Una ricerca con caratteri di innovatività, che ricorre a tecniche genetiche non invasive e a moderni metodi statistici.

Il francolino di monte, assieme a gallo cedrone (Tetrao urogallus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix) e pernice bianca (Lagopus muta), è una delle quattro specie di tetraonidi che si possono incontrare sull’arco Alpino. Negli ultimi 30 anni, il loro areale di distribuzione ha registrato una forte contrazione con motivazioni di varia natura: le alterazioni ambientali (es. gestione delle foreste, prati, pascoli), il bracconaggio ed i cambiamenti climatici. Tra i quattro tetraonidi, il francolino di monte resta forse il meno conosciuto: la livrea estremamente mimetica, associata ad una spiccata elusività, rendono questa specie particolarmente difficile da studiare.

Ph. Wikimedia Commons

Le ricerche, si sono concentrate in un’area di circa 700 ettari ai piedi del Monte Cimerlo, in Val Canali, a quote comprese tra i 1000 ed i 1700 m. La vegetazione del luogo appare molto diversificata: associazioni di faggio, abete rosso, abete bianco, peccete, laricete, abetine secondarie in fase matura ed ex zone prative a larice. Nelle zone ecotonali fa la sua comparsa il nocciolo, naturalmente presente insieme al sorbo degli uccellatori, al biancospino ed al sorbo montano.

Il materiale biologico destinato all’analisi genetica, consiste in campioni fecali rinvenuti nel periodo invernale lungo transetti lineari. I transetti, distanziati regolarmente l’uno dall’altro sono stati percorsi per 5 volte nel periodo tra dicembre ed aprile, raccogliendo quanti più possibili campioni appartenenti alla specie-target. Altro aspetto importante riguarda lo stoccaggio del materiale biologico campionato, con i pellet (campioni fecali) conservati in apposite provette corredate dai dati riguardanti le coordinate geografiche di ritrovamento, il transetto e la zona di rinvenimento, il numero della visita e l’id. del campione. In aggiunta a questi, al ritrovamento dei pellet si accompagnava la raccolta dei dati topografici e ambientali del sito.

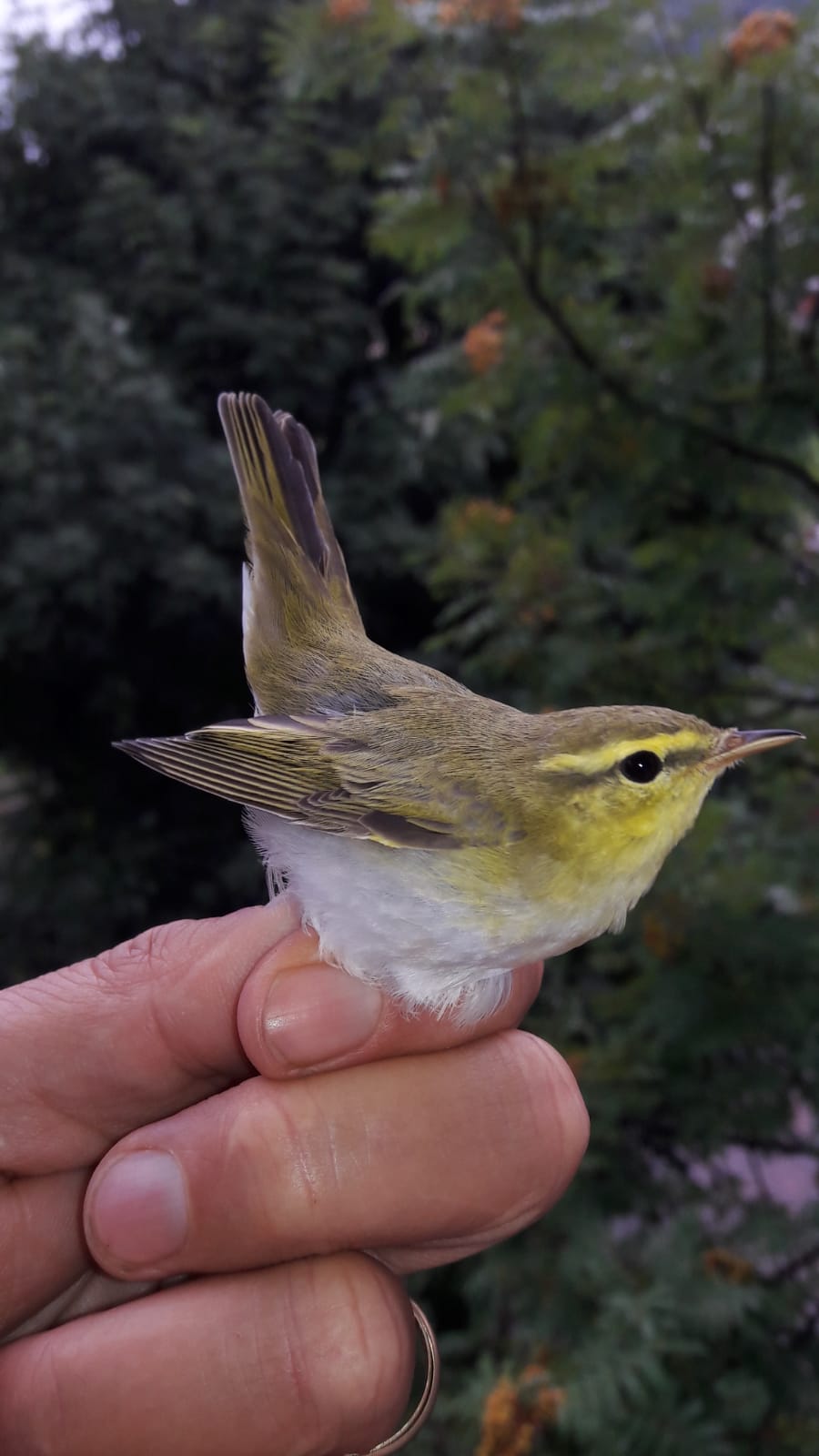

A sinistra pista su neve di Francolino di monte (Foto M. Anderle); a destra gruppo di fatte prima di essere raccolte (Foto A. Forti).

Molteplici le informazioni che il DNA estratto dai campioni potrebbe fornire, tra queste: identità, sesso e dieta invernale degli individui presenti nell’area studio. Queste stessi dati aprirebbero poi la strada a stime riguardanti la densità della popolazione, home range e uso dello spazio in relazione ai vari habitat presenti tramite metodi di cattura-ricattura spaziale non-invasiva (campioni fecali).

Ringraziamenti: Alessandro Forti e Matteo Anderle che hanno contribuito equamente alla stesura del testo.

Ringraziamo inoltre: Piergiovanni Partel, Enrico Dorigatti, Gilberto Volcan, Roberto Celva, Maurizio Salvadori, Cristiano Vernesi, Barbara Crestanello, Ilaria Fracasso, Paolo Pedrini, Simone Tenan e Chiara Fedrigotti.