E’ iniziato il monitoraggio dell’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) in Trentino. Si tratta di una specie di interesse conservazionistico, elencata nell’Allegato II della Convenzione di Berna e negli Allegati II e IV della Direttiva “Habitat”. L’attività, avviata nel 2017 nel Parco Locale del Monte Baldo e in Val di Cembra, quest’anno interesserà anche la Val di Non, la Valle del Sarca, l’area Bondone-Soprassasso e la Riserva Naturale della Scanuppia. 132 i siti d’indagine in tutto, distribuiti tra 100 e i 1700 metri di quota, principalmente rappresentati da vasche e raccolte d’acqua in ambiente agricolo e da pozze d’alpeggio.

Alcuni dei siti indagati nel corso del monitoraggio

3 i metodi di monitoraggio applicati (N.B. Tutte le attività di manipolazione vengono eseguite su specifica autorizzazione del Ministero dell’Ambiente):

1. Conteggi ripetuti;

2. Rimozione;

3. Cattura-marcatura-ricattura;

Nei conteggi ripetuti i ricercatori eseguono per 4 volte il conteggio degli individui avvistati. La ripetizione avviene sempre nello stesso sito, ma in 4 giornate diverse, tra loro ravvicinate. La rimozione comporta invece la cattura temporanea degli animali avvistati e il successivo rilascio nello stesso luogo del ritrovamento nel giro di 30-60 minuti. In questo caso, le sessioni di cattura ripetute sono 3 e vengono eseguite consecutivamente nel corso della stessa giornata, con un intervallo di circa 10 minuti tra una e l’altra. Il metodo della cattura-marcatura-ricattura è basato sul riconoscimento individuale degli animali catturati nel corso di 4 diversi campionamenti eseguite in giornate ravvicinate. Il riconoscimento è reso possibile grazie al rilievo fotografico del pattern ventrale degli ululoni, che rappresenta una sorta di impronta digitale dell’individuo.

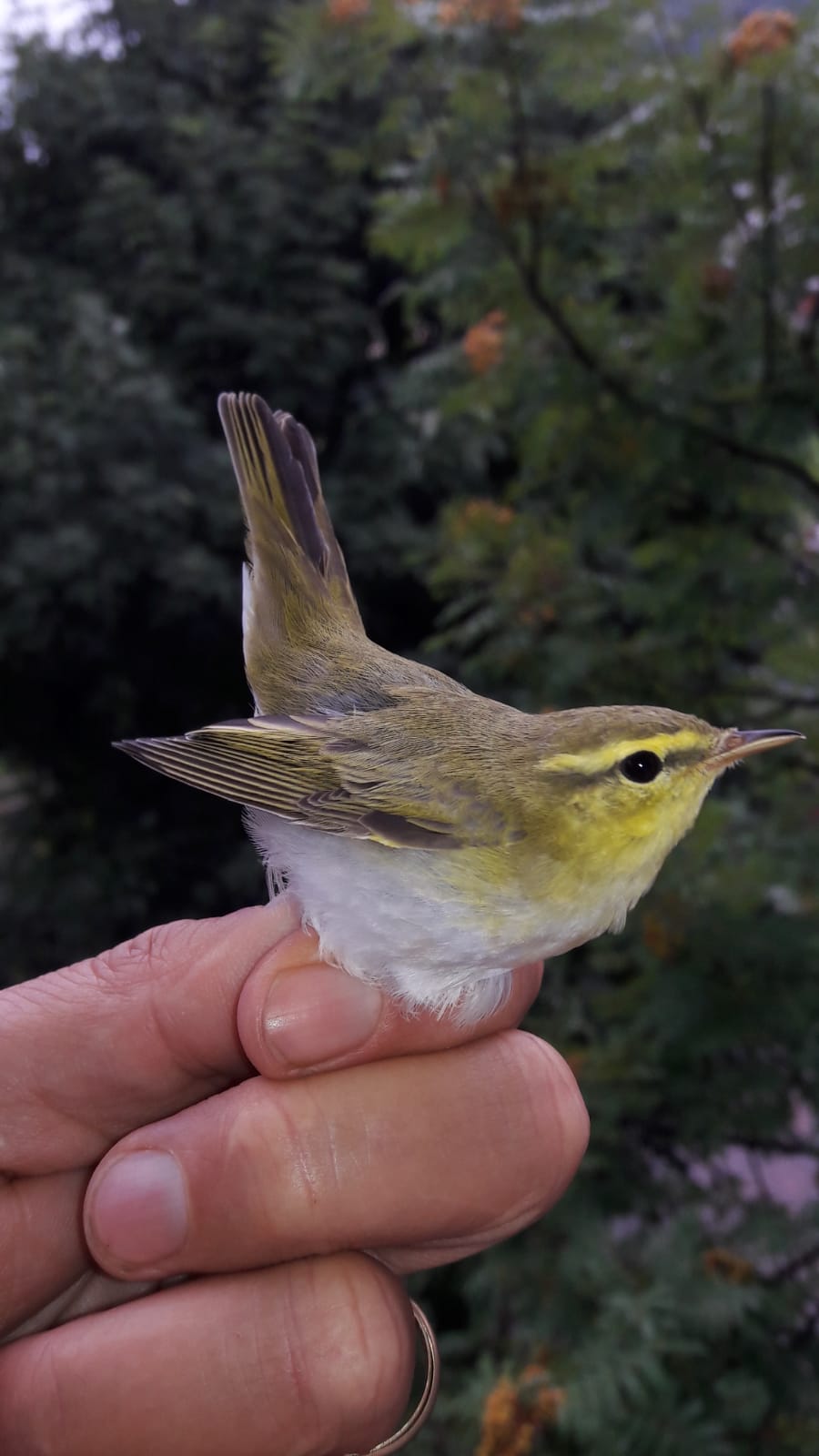

Il pattern ventrale delle macchie, come un’impronta-digitale, permette il riconoscimento dei singoli animali.

Con ciascun animale catturato si procede quindi alla registrazione di una serie di dati: sesso, peso e lunghezza; vengono inoltre prelevati campioni biologici utili a identificare, mediante analisi del DNA, eventuali infestazioni da chitridiomicosi, una parassitosi fungina (Batrachochytryium dendrobatidis è il nome dell’organismo responsabile), che colpisce la “pelle” degli anfibi e che oggi è considerata tra la cause di declino degli anfibi. La conoscenza sulla presenza/assenza del parassita in Provincia e sull’entità di eventuali infestazioni è quindi un requisito fondamentale per la corretta gestione e conservazione della specie. Il prelievo è del tutto innocuo per l’animale ed è effettuato passando un tampone sulla cute.

Parallelamente al conteggio/cattura degli animali, vengono rilevate anche le caratteristiche ambientali dei siti indagati, allo scopo di individuare eventuali elementi in grado di influenzare la distribuzione e l’abbondanza delle popolazioni, evidenziando punti di forza e criticità. Il monitoraggio permetterà di aggiornare i dati sulla distribuzione della specie in Trentino, di effettuare stime del numero di animali presenti e di valutare, nel lungo periodo, trend demografici e fattori che ne regolano l’andamento. Il confronto tra diversi metodi di campionamento permetterà inoltre di sviluppare un protocollo per il monitoraggio della specie nel territorio provinciale al fine di una valutazione robusta sullo stato delle popolazioni, minimizzando gli sforzi di campionamento. Saranno inoltre messi in evidenzia gli elementi naturali e artificiali rilevati sul territorio che permetterebbero, attraverso piccoli interventi di ripristino e/o una corretta gestione, di aumentare la disponibilità di habitat riproduttivi presenti, favorendo la diffusione e la conservazione dell’ululone in Provincia di Trento.