I biologi della conservazione identificano le “specie bandiera” (flagship species) con quelle specie carismatiche che affascinano e coinvolgono il grande pubblico, e quindi possono essere utilizzate come simbolo per ispirare azioni di conservazione in senso più ampio, cioè a livello di comunità, ecosistema o addirittura bioma. Classiche “bandiere della conservazione” sono i grandi mammiferi minacciati, come il panda, la tigre o il bisonte europeo.

Le specie bandiera quindi possono essere utilizzate come leva per la tutela di biotopi e ambienti, ma come è possibile utilizzare una o più specie bandiera in quelle aree del mondo dove i grandi animali carismatici non ci sono più da tempo?

Tipicamente, queste aree coincidono con quelle in cui i cambiamenti ambientali causati dall’uomo sono più evidenti e hanno comportato una forte perdita di biodiversità. Un classico esempio a livello europeo è rappresentato dalle aree coltivate. Gli agroecosistemi, infatti, sono spesso percepiti come privi di specie di interesse naturalistico, anche se nel Vecchio Continente una porzione consistente di biodiversità sopravvive in aree dedicate all’agricoltura.

In questi ambienti, anche in quelli più intensivi, conservare la biodiversità è una priorità per realizzare la sostenibilità, che è una condizione sempre più richiesta anche dai consumatori.

Una strada possibile per raggiungere questo obiettivo è quella delle specie bandiera “non tradizionali”, una definizione proposta nel 2000 dalla biologa della conservazione Abigail Entwistle [1], che ha avuto purtroppo scarsa applicazione in seguito, almeno stando alla letteratura di settore. L’idea di fondo è però semplice ed efficace: quasi qualsiasi specie, se adeguatamente presentata ai cittadini e fatta conoscere, può funzionare da bandiera per la conservazione!

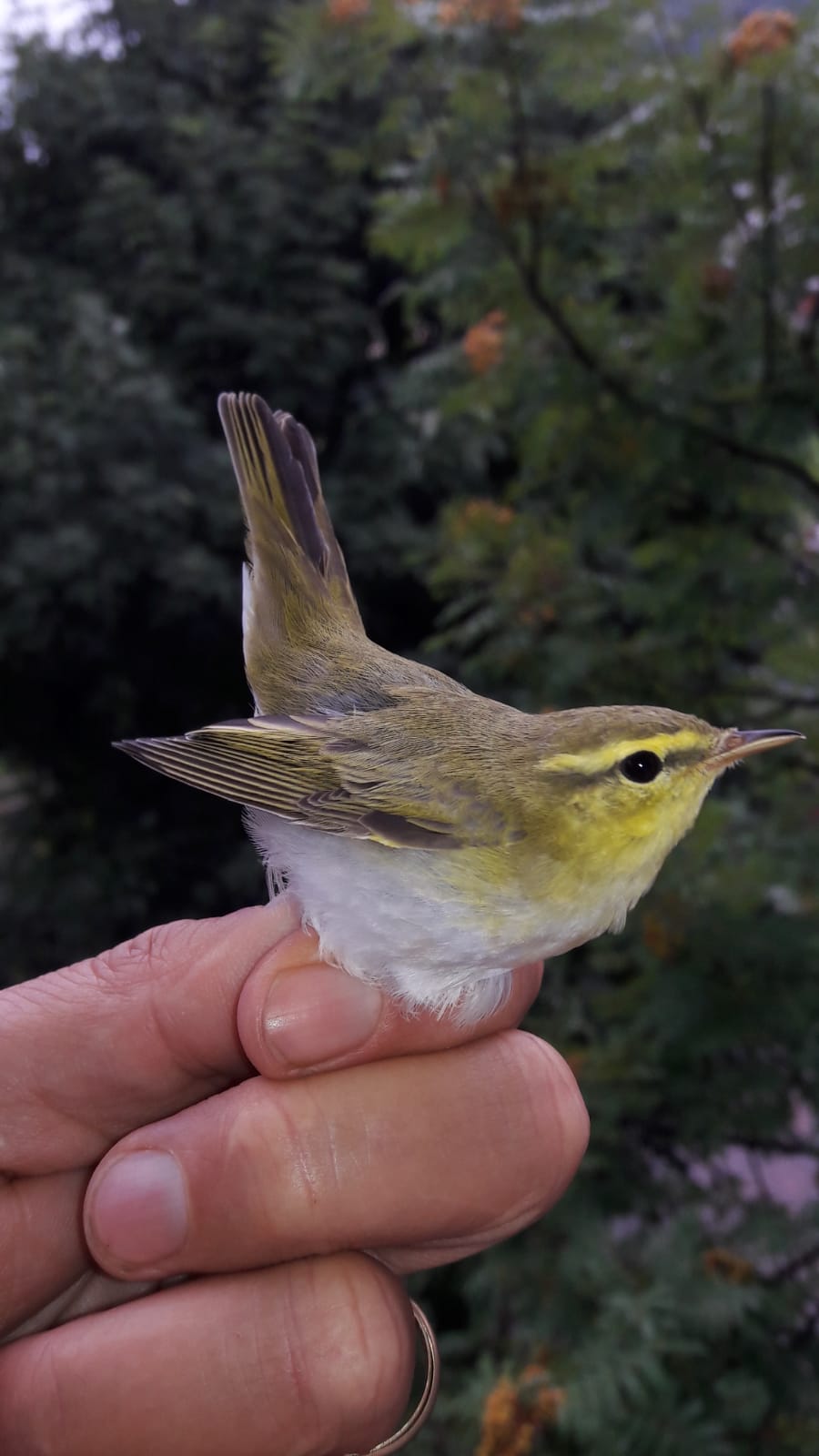

Con questo obiettivo, nel nostro recente lavoro pubblicato sulla rivista Ecological Indicators [2], abbiamo valutato le esigenze ecologiche di due specie di uccelli, il codirosso comune Phoenicurus phoenicurus e il pigliamosche Muscicapa striata nei vigneti, una coltivazione dall’elevato valore economico e in espansione in Trentino come nel resto d’Europa.

Queste due specie hanno alcune caratteristiche rilevanti: sono presenti diffusamente nei vigneti, sono appariscenti o per colorazione (il codirosso comune) o per comportamento (il pigliamosche) e sono quindi facili da osservare e soprattutto sono insettivore, quindi possono essere utili alleate dei viticoltori per tenere sotto controllo gli insetti dannosi per le coltivazioni.

La ricerca condotta ha permesso di evidenziare che il pigliamosche è più abbondante nei vigneti tradizionali a pergola (anche intensivi), mentre tende a evitare le piantagioni a spalliera o troppo giovani, che non sono sufficientemente strutturate per ospitarne il nido. Il codirosso comune tende invece a selezionare i settori di versante, che presentano una viticoltura meno intensiva e conservano alcuni elementi agricoli tradizionali, come siepi, filari, muretti a secco e piccoli edifici rurali isolati, che la specie -che necessita di cavità per costruire il nido- apprezza.

In due lavori precedenti sugli uccelli dei vigneti trentini, avevamo già mostrato come questi stessi elementi che favoriscono codirosso e pigliamosche siano importanti anche per avere comunità di uccelli più ricche e diversificate e favoriscano l’abbondanza delle specie più comuni che si trovano in questi ambienti [3,4].

Sulla base di queste evidenze, nell’articolo recentemente pubblicato, proponiamo il pigliamosche e il codirosso comune come ideali specie bandiera non tradizionali nei vigneti trentini, in particolare la prima nei paesaggi viticoli più intensivi del fondovalle, mentre la seconda in quelli più estensivi di versante.

Fonti citate:

- Entwistle A. Flagship for the future. Oryx. 2000;34: 239–240.

- Assandri G, Bogliani G, Pedrini P, Brambilla M. Insectivorous birds as “non-traditional” flagship species in vineyards: Applying a neglected conservation paradigm to agricultural systems. Ecol Indic.; 2017;80: 275–285. Link all’articolo sul sito della rivista

- Assandri G, Bogliani G, Pedrini P, Brambilla M. Diversity in the monotony? Habitat traits and management practices shape avian communities in intensive vineyards. Agric Ecosyst Environ. ; 2016;223: 250–260.

- Assandri G, Bogliani G, Pedrini P, Brambilla M. Assessing common birds’ ecological requirements to address nature conservation in permanent crops: Lessons from Italian vineyards. J Environ Manage. 2017;191: 145–154.

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”giacomo_insettivori”]