a cura di Margherita Cragnolini e Bart Kempenaers

Dopo l’attività di campo svolta nella tarda estate del 2019, è stato recentemente consegnato il report delle ricerche condotte sul piviere tortolino (Charadrius morellinus) nei territori del Parco Naturale di Paneveggio-Pale di S. Martino. Lo studio, coordinato dal Max-Planck Institut per l’Ornitologia, si inserisce in un più ampio progetto di ricerca dedicato alle possibili relazioni tra strategie di spostamento e sistema riproduttivo in diverse specie di limicoli (di cui il piviere tortolino fa parte) e che in questa sua prima fase ha visto il coinvolgimento del personale del parco e degli ornitologi della Sezione di Zoologia dei Vertebrati del MUSE.

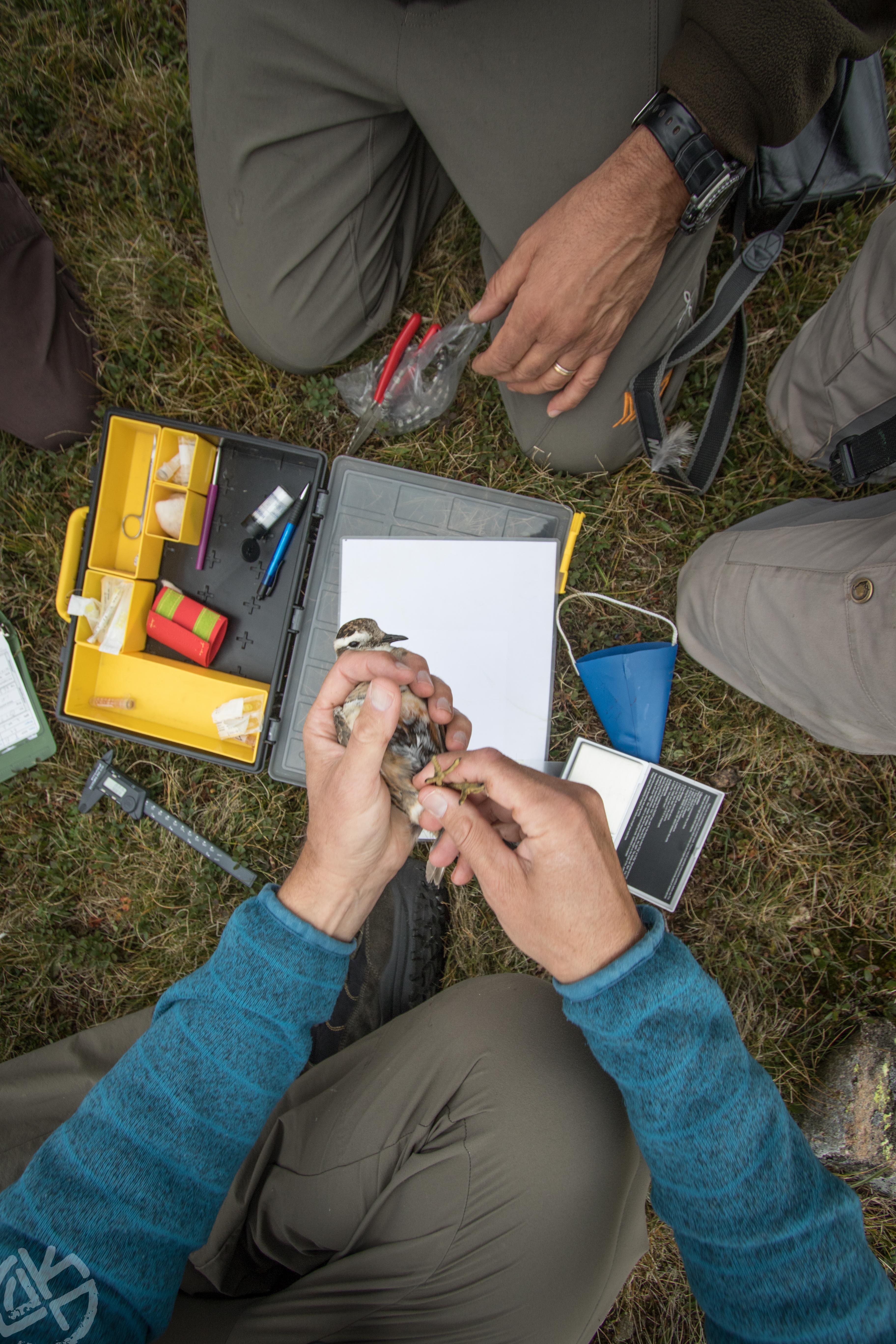

Un piviere tortolino viene equipaggiato con il trasmettitore satellitare. Ph. Luke Eberhart-Phillips

Sebbene i siti riproduttivi e di svernamento di questi uccelli siano noti, ancora poco si conosce del comportamento migratorio e degli spostamenti che queste specie compiono durante la stagione riproduttiva. Negli ultimi anni tuttavia, la commercializzazione di dispositivi di tracciamento sempre più leggeri e durevoli ha aperto nuove prospettive di sviluppo per questo campo della biologia animale. Recenti scoperte riguardanti il piovanello pettorale (Calidris melanotos), ad esempio, hanno rivelato come durante la stagione riproduttiva i maschi di questa specie poliginica (in cui cioè, un maschio si accoppia con più femmine) possano viaggiare per migliaia di chilometri al fine di garantirsi maggiori opportunità di accoppiamento. Un’osservazione che ha indotto i ricercatori a verificare una simile ipotesi anche nel piviere tortolino, dove però i ruoli riproduttivi risulterebbero invertiti, con femmine eventualmente impegnate in lunghi spostamenti alla ricerca di nuovi partner.

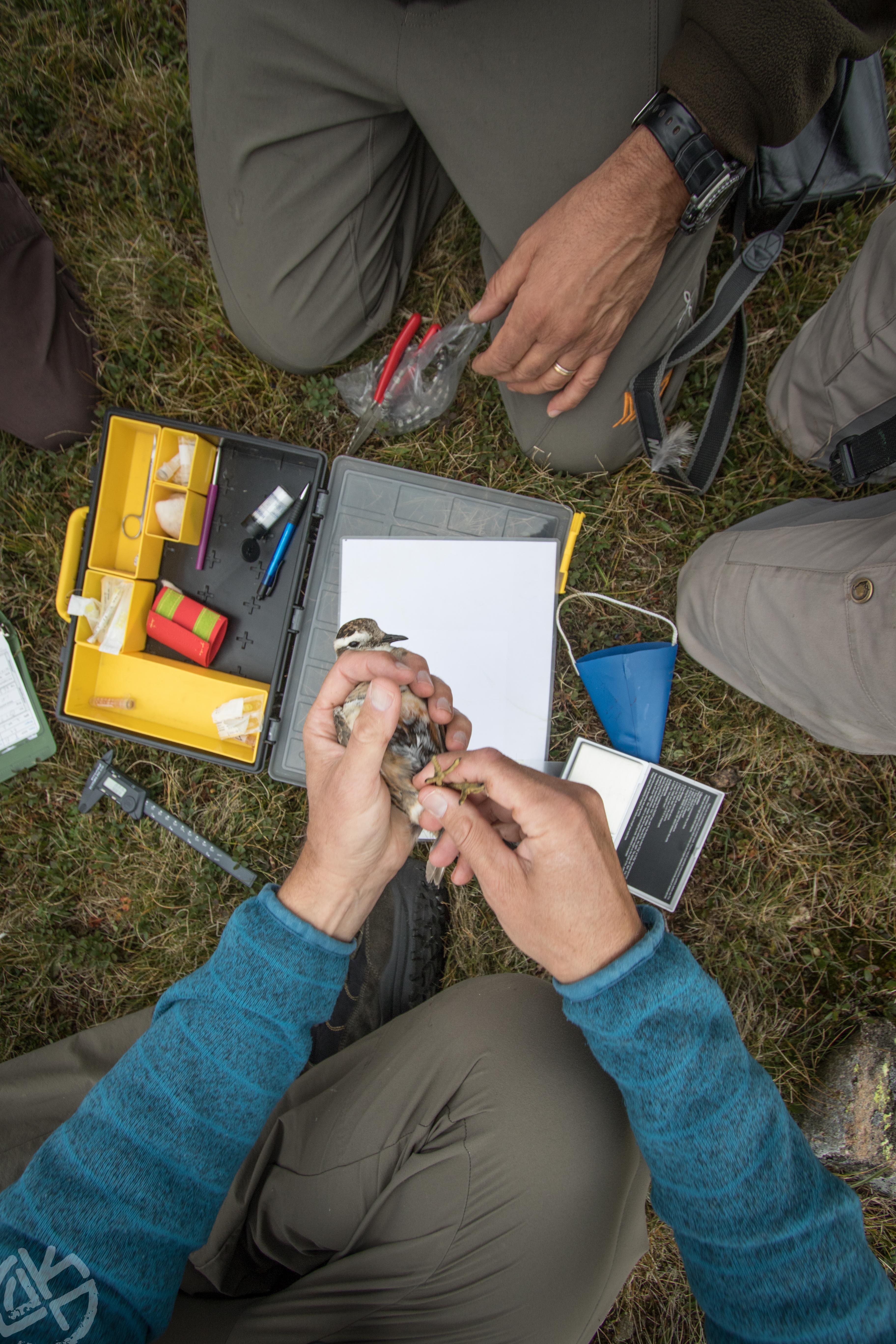

Uccello tipico delle tundre nordeuropee, il piviere tortolino, durante il suo viaggio migratorio verso le coste del Nord Africa, è solito utilizzare le vette alpine come luogo di sosta e riposo. Rientrano tra queste aree le zone della Pala di Santa e del Col Margherita, dove i ricercatori hanno concentrato il loro sforzo di campionamento. Con l’occasione sono state testate diverse tecniche di cattura: mist-net fisse, trappole con esca, visori notturni e guadino da pesca. Anche il ricorso a richiami artificiali si è rivelato utile, facilitando l’avvistamento e il raggruppamento degli individui.

Pesati e misurati secondo le procedure standard, gli esemplari catturati sono stati quindi dotati di un leggerissimo trasmettitore satellitare (2 gr di peso) e subito rilasciati. L’osservazione prolungata degli individui liberati ha permesso di constatare la generale facilità di adattamento degli animali al nuovo equipaggiamento, che ha consentito loro di involarsi senza difficoltà. Dopo 3-5 giorni le trasmittenti hanno inviato i primi dati e, nelle settimane successive, hanno rivelato gli spostamenti dei pivieri verso i siti di svernamento, distanti oltre 100 km dai luoghi di cattura.

Alcune delle tecniche adottate per la cattura dei pivieri: mist-net fisse (sx) e le trappole con esca (dx). Ph. Luke Eberhart-Phillips

Per gli esemplari che hanno inviato più a lungo dati è stato possibile verificare come questi abbiano trascorso l’inverno in Nord Africa, in particolare in Algeria e Marocco, con solo qualche sporadico movimento. La sera del 12 aprile 2020, un nuovo segnale ha annunciato la partenza del primo piviere tortolino diretto nel sud della Romania, seguito qualche giorno dopo da un secondo uccello. Ai primi di maggio 2020, gli stessi due pivieri si trattenevano ancora in Europa Orientale, compiendo piccoli spostamenti nel sud dell’Ucraina.

La tecnologia sembra funzionare e, incoraggiati dai primi dati raccolti, i ricercatori hanno deciso di proseguire con le catture per ampliare il loro campione. L’acquisizione di ulteriori conoscenze sulla scala degli spostamenti nella stagione riproduttiva, sull’utilizzo dei siti di “stop-over” durante la migrazione e, più in generale, sulla biologia della specie saranno essenziali per garantire una conservazione efficacie e duratura.

Ringraziamenti

Le attività sul campo si sono svolte grazie alla collaborazione con MUSE – Museo delle Scienze di Trento, Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, ISPRA, Provincia di Trento e Regione Veneto. Alle attività sul campo hanno partecipato Bart Kempenaers, Johannes Krietsch, Margherita Cragnolini, Alice Pintaric, Agnes Türk, Luke Eberhart-Phillips, Ruben Evens, Paolo Pedrini, Gilberto Volcan, Marco Basso, Alessandro Franzoi e Francesco Basso. Un grazie particolare al Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino per l’ospitalità e per averci offerto l’opportunità di alloggiare alla foresteria del parco. Si ringraziano tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione dei permessi, in particolare ISPRA, il Servizio Foreste e Fauna della Provincia di Trento e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione Veneto. Infine, un ringraziamento particolare a Luke per le spettacolari fotografie delle attività sul campo, tra le quali sono state selezionate le foto per questo documento.

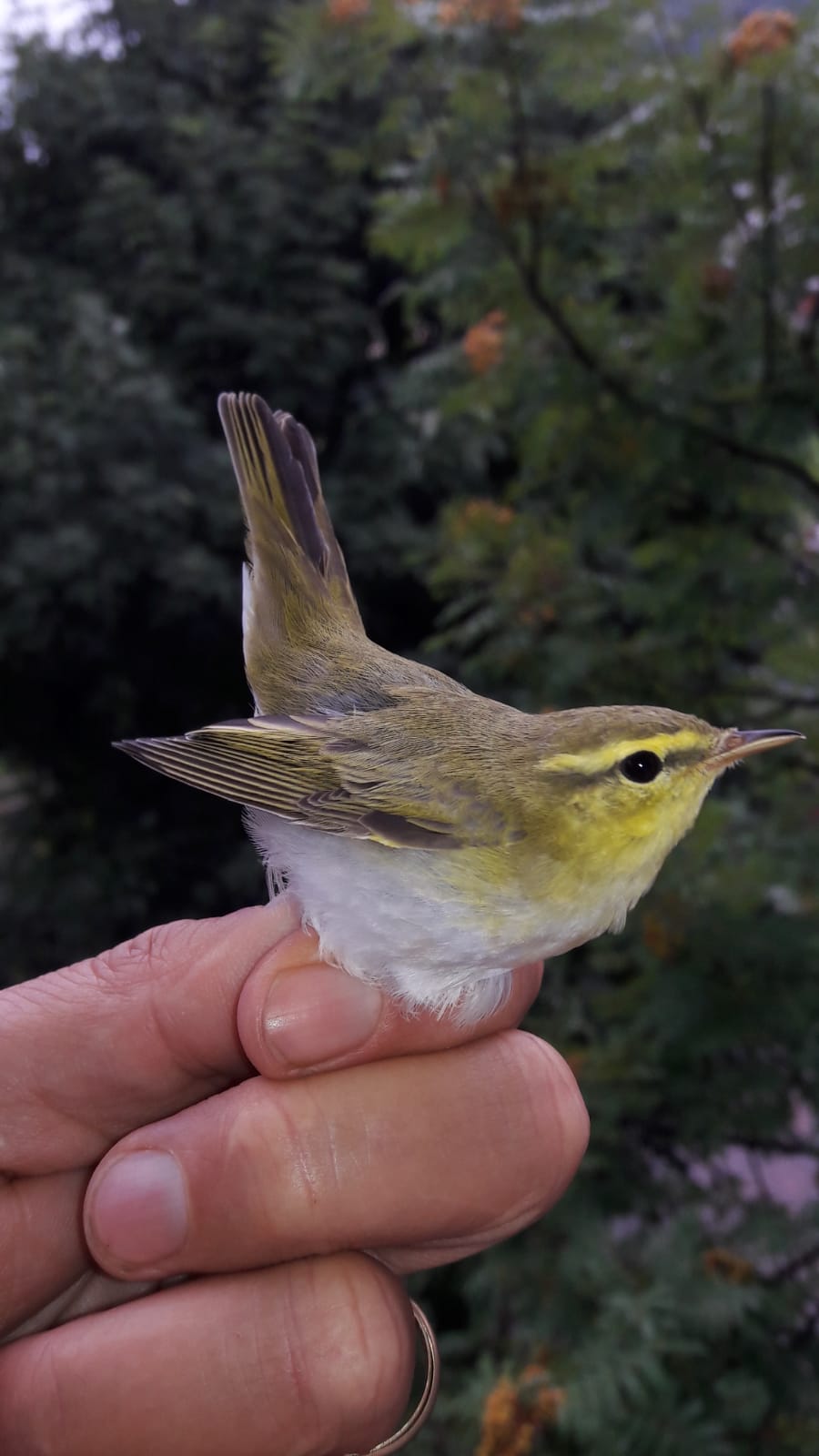

Ph. Luke Eberhart-Phillips