Per una gestione sostenibile degli ambienti forestali

a cura di Laura Tomasi

Negli ultimi decenni si è diffusa in Europa una nuova consapevolezza riguardo l’importanza della biodiversità a livello forestale e del rapporto di quest’ultima con le necessità economiche dell’uomo. La definizione di “selvicoltura naturalistica”, che è andata gradualmente diffondendosi, racchiude infatti l’idea di una gestione forestale finalizzata al raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra questi due aspetti. In questa nuova visione, la selvicoltura non riguarda più solamente i calcoli relativi alla quantità di legname o di altre risorse della filiera del legno, ma anche la conoscenza dei punti chiave per la biodiversità di questi ambienti a livello generale e locale.

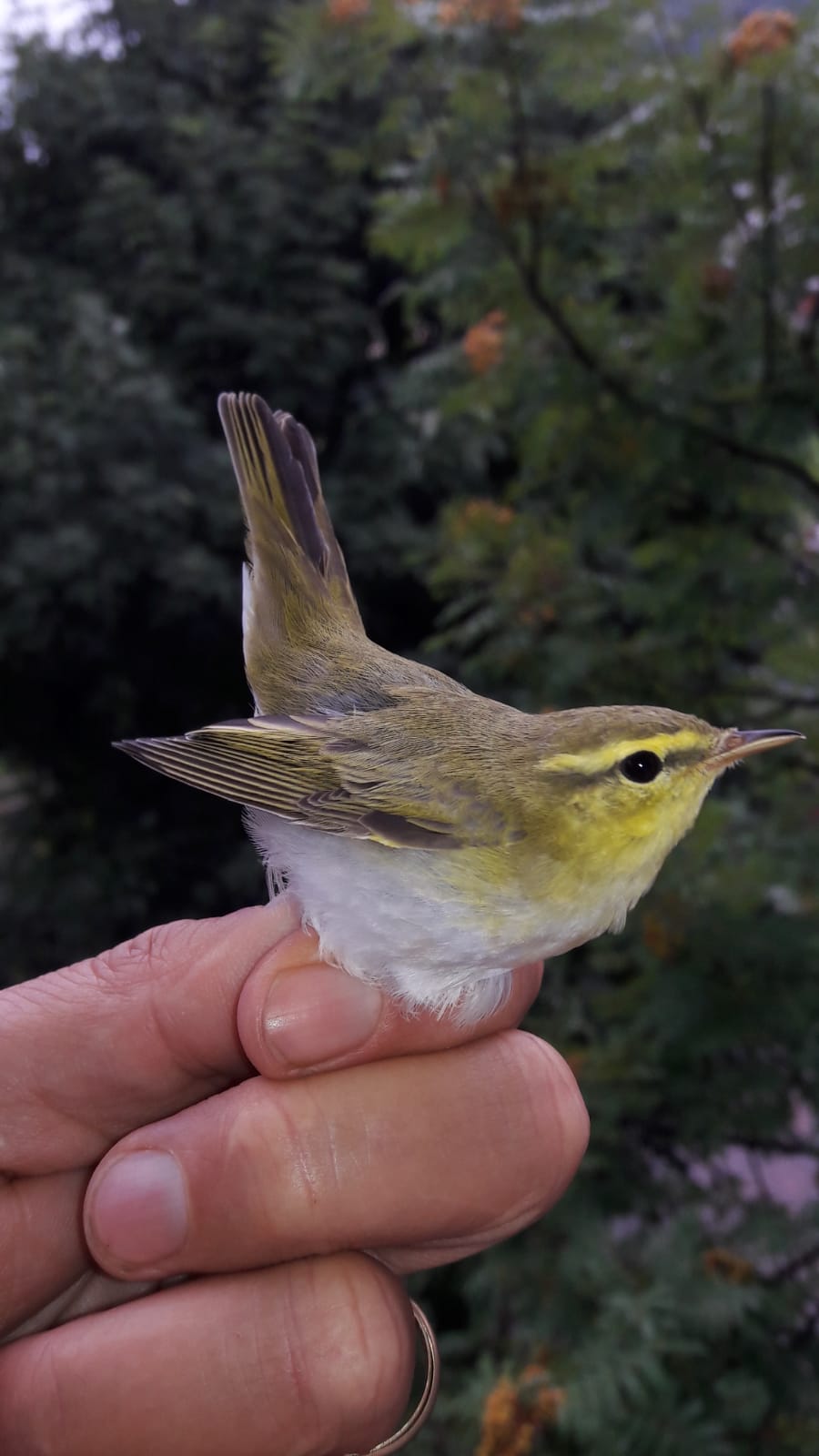

È in questo panorama che si è inserito lo studio affrontato in un percorso di tesi magistrale in Scienze della Natura a Pavia e promosso dalla sezione di Zoologia dei Vertebrati del MUSE, con lo scopo di raccogliere informazioni utili a perfezionare l’approccio sopra descritto e ad indirizzare le azioni concrete di selvicoltura naturalistica in un ecosistema forestale di tipo alpino. Dai risultati, è emerso come le cavità di picchio nero costituiscano uno dei più importanti microhabitat forestali del Paleartico, fornendo cibo, riparo e habitat riproduttivo a numerose specie, dai funghi agli insetti, dagli uccelli nidificanti in cavità ai mammiferi di media taglia.

È in questo panorama che si è inserito lo studio affrontato in un percorso di tesi magistrale in Scienze della Natura a Pavia e promosso dalla sezione di Zoologia dei Vertebrati del MUSE, con lo scopo di raccogliere informazioni utili a perfezionare l’approccio sopra descritto e ad indirizzare le azioni concrete di selvicoltura naturalistica in un ecosistema forestale di tipo alpino. Dai risultati, è emerso come le cavità di picchio nero costituiscano uno dei più importanti microhabitat forestali del Paleartico, fornendo cibo, riparo e habitat riproduttivo a numerose specie, dai funghi agli insetti, dagli uccelli nidificanti in cavità ai mammiferi di media taglia.

Altrettanto significativi, i risultati riguardanti l’identificazione delle caratteristiche specifiche che rendono una pianta potenzialmente idonea per la nidificazione del picchio nero, che hanno rivelato come in Trentino questa specie prediliga faggi e abeti bianchi (due delle specie più abbondanti nelle foreste alpine). In tutte le aree campionate, il picchio ha dimostrato di selezionare gli alberi più alti, più grossi e con i primi rami posti più in alto. Ugualmente ricercate sono state le piante più isolate, la cui presenza nei boschi di conifere è favorita dall’attuale sistema di gestione, che prevede il taglio di piccoli gruppi di alberi e la creazione radure.

Tale caratterizzazione si dimostra particolarmente utile all’interno dei boschi di produzione (circa al 62% della superficie boscata del Trentino): le linee guida per il prelievo di legname possono infatti essere impostate allo scopo di mantenere e/o aumentare i livelli di biodiversità forestale presenti. Escludere dall’abbattimento non solo gli alberi che già ospitano cavità di picchio nero, ma anche gli alberi, che per aspetto e conformazione, risultano potenzialmente idonei ad ospitarne, significa lasciare all’ecosistema maggiori possibilità di rinnovamento e arricchimento.