Un anno fa, commentando i numeri record della migrazione 2017, raccomandavamo ai nostri lettori di non abbandonarsi a facili entusiasmi. Il passo era stato abbondante e vario, ma ciò non significava necessariamente “buone notizie” per gli uccelli migratori. E la conferma del nostro prudente giudizio non ha tardato a manifestarsi, poiché in questo 2018 l’intensità della migrazione è stata significativamente inferiore in entrambe le stazioni gestite dal MUSE.

In poco meno di tre mesi trascorsi a Bocca di Caset (Valle di Ledro) abbiamo inanellato quasi 6.700 uccelli, mentre nel mese trascorso al Passo del Brocon (Tesino) gli individui inanellati sono stati poco più di 4.000: rispettivamente 5.300 e 3.000 uccelli in meno rispetto al 2017. Anche la diversità di specie è stata inferiore: 69 a Bocca Caset e 51 al Passo Brocon. Tra i migratori intrapaleartici (che svernano all’interno del bacino del Mediterraneo), il pettirosso è stato l’unico a presentare un andamento in linea con gli anni precedenti, a testimonianza di un generale calo del transito, soprattutto nel periodo tardo estivo fin verso i primi di ottobre.

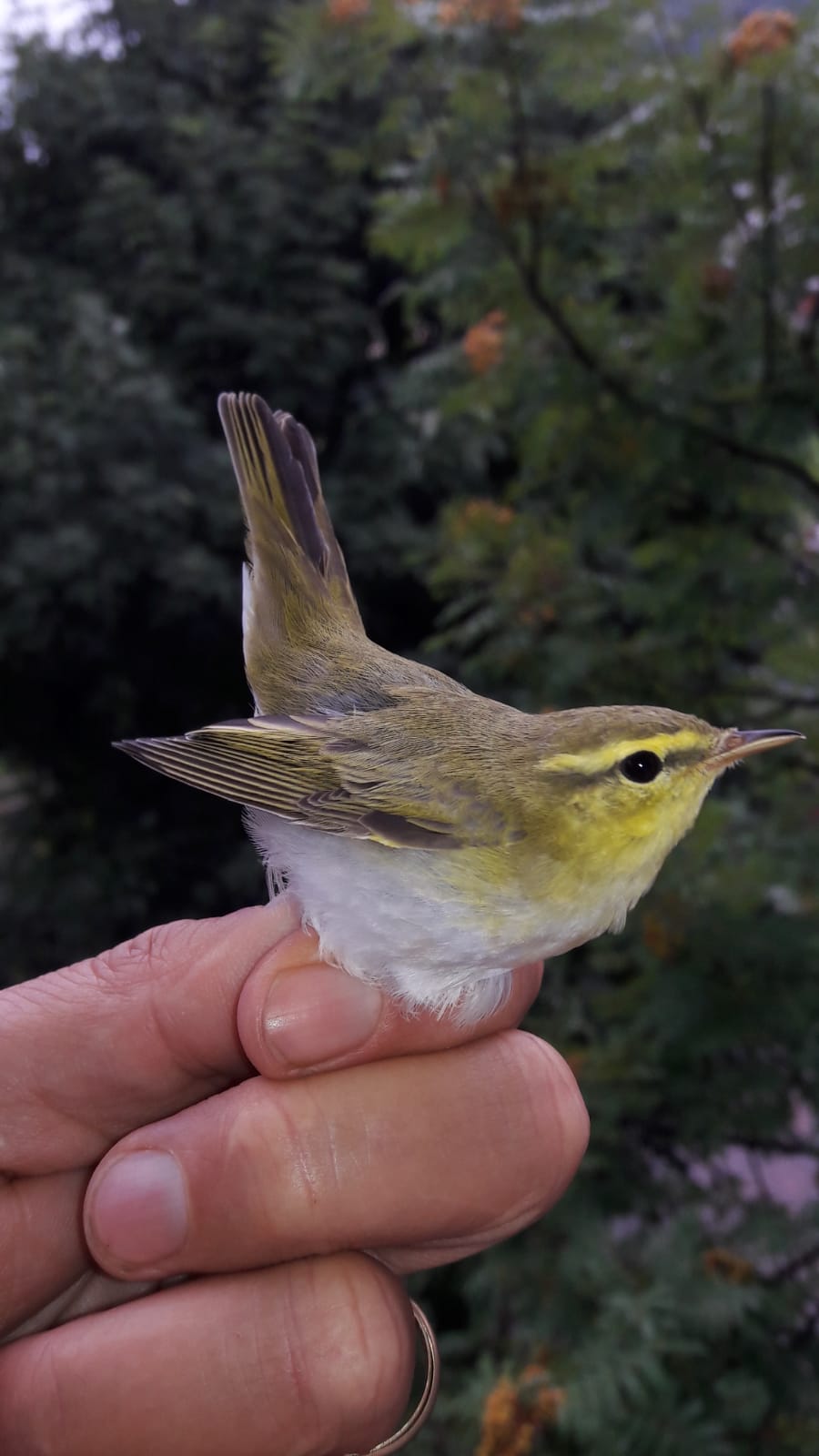

Il fringuello, protagonista della migrazione di ottobre.

Unica eccezione è stato il fringuello, che, nonostante l’inizio ritardato, ha caratterizzato la migrazione ottobrina, transitando in gran numero in entrambi i valichi. Al suo, si è accompagnato poi il passaggio regolare e tipico delle annate di non invasione, dei lucherini. Nel bilancio generale sono mancati i migratori transahariani, tra cui le balie nere, solitamente comuni, ma quest’anno praticamente dimezzate rispetto al 2017. Meno numerose anche le specie nomadiche e invasive, come crociere, cincia mora e frosone. Per Bocca Caset, tuttavia, i grandi assenti sono stati le specie locali e sedentarie (fra le quali anche la civetta capogrosso), che a fronte di una stagione segnata da produttività scarsa non ha fatto registrare il consueto numero di giovani dell’anno nati nei boschi di Tremalzo.

Nonostante il calo numerico, il 2018 ci ha comunque regalato qualche cattura singolare, come l’upupa inanellata il 29 agosto a Bocca di Caset o l’albanella reale e il gufo di palude al Passo del Brocon. Tre sono state anche le ricatture estere: un pettirosso con anello polacco al Brocon e a Caset due lucherini inanellati l’anno precedente sul versante opposto, in Svizzera.

L’upupa di Bocca Caset (Ph. Arch. MUSE) e il gufo di palude del Brocon (Ph. Alvise Luchetta).

Una stazione però non è solo il numero di catture…prima ancora è fatta di persone, di relazioni e di collaborazioni. E da questo punto di vista, il 2018 ci ha offerto un quadro decisamente positivo. Le persone che si sono avvicendate nelle due stazioni sono state quasi 90, tra ricercatori, studenti, tirocinanti e appassionati. Più di 1000 i visitatori, che hanno potuto osservare da vicino le nostre attività e sempre più in crescita il numero di persone che ci segue attraverso le pagine ufficiali delle due stazioni (Caset e Brocon) del MUSE.

Una stazione è ricerca, in collaborazione con enti esterni: è il caso dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo, attraverso il campionamento di zecche, ha raccolto nuovi dati per il suo studio dedicato al trasporto aviario di patogeni. Intensa è stata anche l’attività di formazione, rivolta a tesisti, studenti universitari e dell’alternanza scuola-lavoro, agli aspiranti inanellatori e, quest’anno in particolar modo, al personale del Corpo Forestale della PAT.

Lucherino con anello svizzero e pettirosso con anello polacco.

Un insieme di iniziative e opportunità che danno ulteriore valore ai territori dove si svolgono. Un esser presenti per monitorare sul lungo periodo (abbiamo ormai superato i 25 anni di attività continuativa), supportati dalla rete nazionale del Progetto ALPI e dagli appassionati “locali”, ancora capaci, dopo tutto questo tempo, di meravigliarsi per le quotidiane sorprese. Un’attività possibile, grazie alla disponibilità del MUSE e al coordinamento di ISPRA, sostenitori dell’iniziativa, ma anche grazie ai tanti che ogni anno vi partecipano, rendendola viva e condivisa. A tutti va il nostro ringraziamento e il rinnovato invito a ritrovarci il prossimo anno per proseguire nella raccolta di dati utili alla tutela e alla conservazione delle tante specie che transitano sulle Alpi.

Paolo Pedrini, Alessandro Franzoi, Francesca Rossi e Chiara Fedrigotti

Foto immagine in evidenza: reti lungo il crinale al Brocon (Ph. Alvise Luchetta)