Il Torcicollo, un picchio singolare

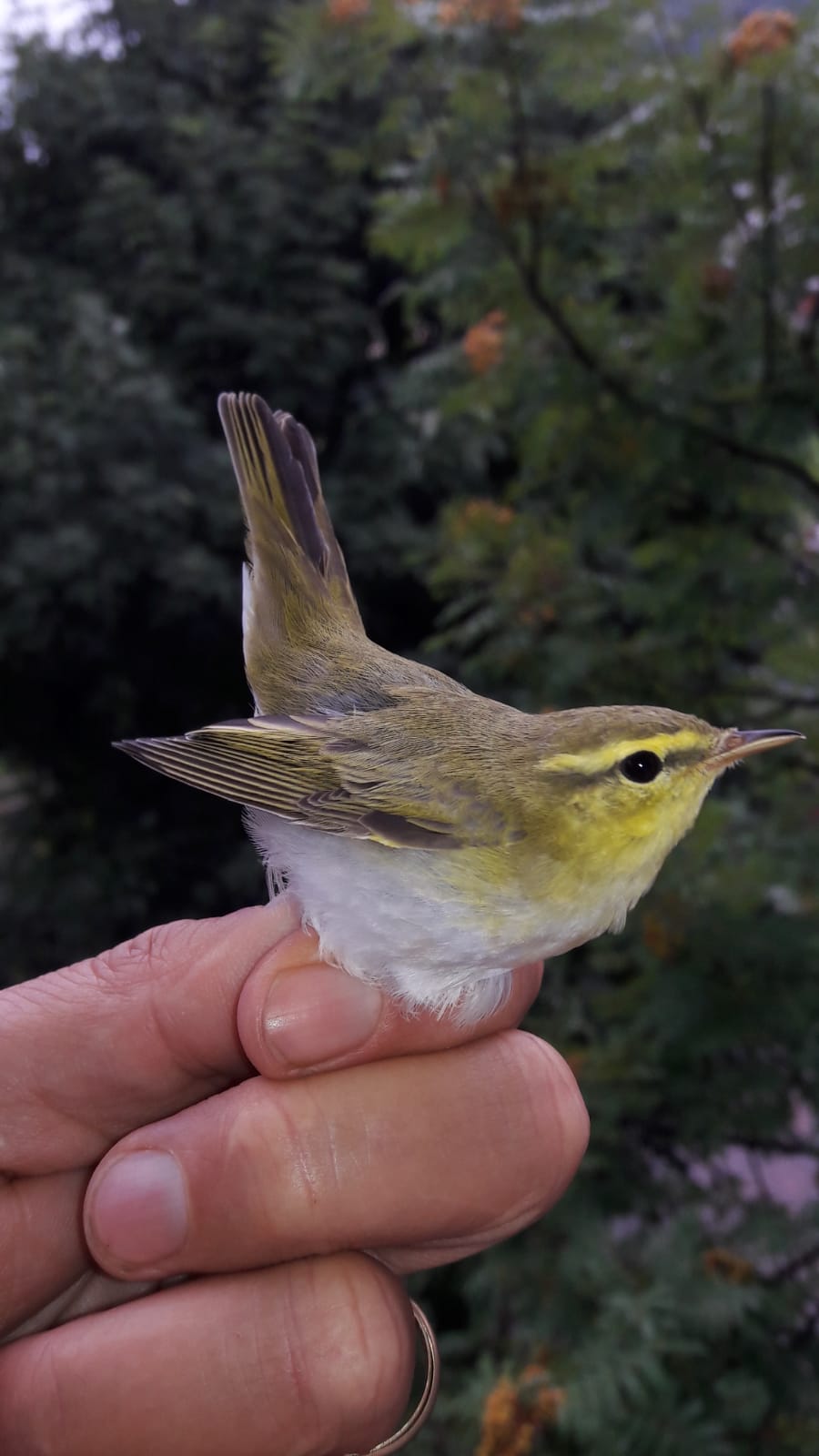

Il Torcicollo, Jynx torquilla, è l’unico rappresentante europeo della sua famiglia, quella dei picchi, a non scavare attivamente le cavità dove nidifica, ma ad utilizzare cavità scavate da altri, o artificiali. È inoltre l’unica specie che compie movimenti migratori a lungo raggio, che portano una parte consistente delle sue popolazioni paleartiche a svernare a Sud del Sahara. Con altre specie di picchi, ad esempio il Picchio verde, condivide invece la dieta, principalmente basata su formiche prelevate al suolo.

L’abitudine di nidificare in cavità (soprattutto di vecchi alberi) e di passare molto tempo a terra, hanno probabilmente determinato l’evoluzione di un piumaggio spiccatamente mimetico, marrone-grigiastro screziato di bruno scuro, che rende spesso difficoltosa la sua individuazione, a meno di udirne il singolare e monotono “canto”: un lamentoso keeekeeekeeekeee ripetuto a intervalli regolari da un posatoio elevato, soprattutto in marzo-aprile, all’inizio della stagione riproduttiva.

Un torcicollo nei vigneti intensivi della Valle dell’Adige. Foto G. Assandri

Anche il suo nome curioso merita una spiegazione: si rifà, infatti, al particolare comportamento anti-predatorio, comune ad adulti e pulcini, caratterizzato da sinuosi movimenti del lungo collo, che possono ricordare i movimenti di un serpente (il video è stato ripreso durante le attività di inanellamento a scopo scientifico a Bocca di Caset/Video Arch. MUSE).

Un tempo comune e diffuso, il torcicollo è oggi un uccello seriamente minacciato in gran parte d’Europa. Nel nostro Paese si è rarefatto o è addirittura scomparso da ampie porzioni di territorio dove un tempo era abbondante ed è pertanto considerato “in pericolo” nella Lista Rossa Nazionale.

I ricercatori europei si interrogano da tempo sulle cause del suo declino, ma ancora oggi queste non sono state del tutto comprese. Sicuramente, la notevole intensificazione dell’agricoltura in Europa, che ha determinato la scomparsa di grossi alberi isolati e dei tradizionali frutteti ad alto fusto, che la specie utilizza per nidificare, e degli ambienti marginali, dove la specie si alimenta, sono fra le cause principali, insieme all’intensificazione della gestione forestale e a un possibile impatto dei cambiamenti climatici.

Uno studio sul Torcicollo in Trentino

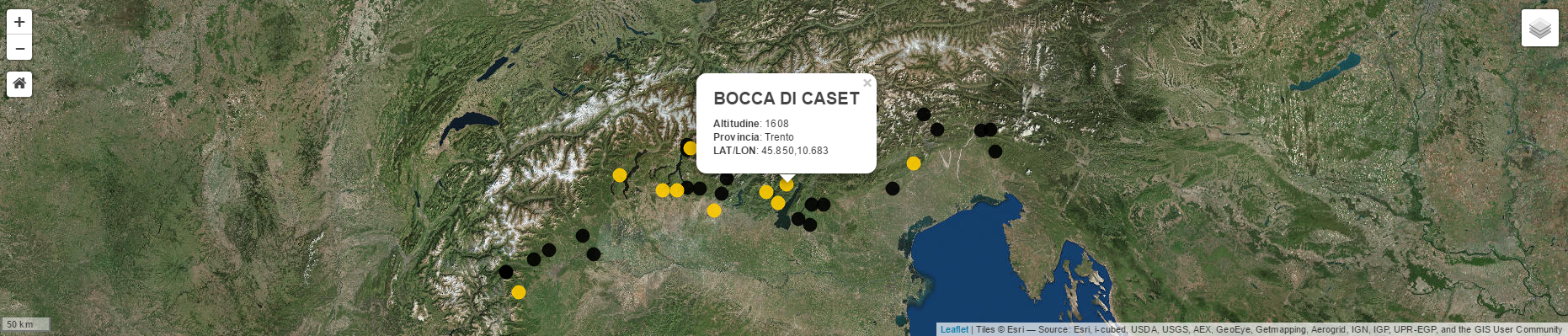

Durante le ricerche portate avanti dalla Sezione di Zoologia dei Vertebrati nei vigneti del Trentino, è stato sorprendente scoprire come il torcicollo fosse relativamente abbondante e ben distribuito in questi ambienti, anche in quelli più intensivi, nonostante l’apparente penuria di adeguati siti di nidificazione. Per provare a capire come questo fosse possibile, la specie è stata oggetto di uno specifico progetto di ricerca, portato avanti tra 2015 e 2016, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista internazionale di ornitologia Journal of Ornithology (l’articolo originale, scelto come highlight paper del mese si può leggere integralmente qui).

Lo studio ha evidenziato come la specie tenda a selezionare vigneti a pergola (rispetto a quelli a spalliera) con un elevato numero di “estremità di tubo”. I tubi sono le travi portanti del pergolato e appaiono come condotte di metallo cave, alla cui estremità si aprono fori di 7-8 cm, che sorprendentemente il torcicollo visita regolarmente nella fase di esplorazione delle cavità che precede la deposizione. Tali tubi sono più abbondanti nei vigneti moderni, tipici delle aree a viticultura intensiva, mentre nei vigneti più antichi le travi sono generalmente in legno. Ciò, paradossalmente, determina una maggiore frequenza del torcicollo nelle aree a viticultura intensiva del Trentino, piuttosto che in quelle più estensive, dove sarebbe normale aspettarselo.

A. Le travi metalliche cave, le cui estremità (particolare) sono talvolta utilizzate dal torcicollo per nidificare, tuttavia senza successo. B. I corrispettivi in legno, tipici delle aree meno intensive delle aree vitate trentine. Foto G. Assandri.

Ma come può un animale, per quanto di ridotte dimensioni, portare a termine la riproduzione in un sito così poco naturale e così diverso da quelli in cui è solito nidificare?

Per rispondere a questo quesito nel 2016 sono stati controllati due volte più di 3000 estremità di tubo (oltre a 18 cassette nido artificiali presenti nell’area) con l’ausilio di un sensore ottico con microcamera. I risultati di tale indagine sono stati sorprendenti e preoccupanti al tempo stesso: su più di 3000 estremità di tubo ispezionate, complessivamente sono state individuate solo sei nidificazioni, tutte abbandonate nella fase di deposizione delle uova, traducendosi quindi in nemmeno un giovane involato! Al contrario, le sole 18 cassette nido presenti nell’area di studio hanno ospitato sette covate, con un buon tasso di involo (36%).

Tre uova di torcicollo deposte all’interno di un tubo, probabilmente già abbandonate al momento del ritrovamento. Foto A. Bernardi.

Come si possono interpretare questi risultati?

Sebbene i tubi possano rappresentare un’attrattiva per il torcicollo nelle prime fasi di assestamento dei territori, complessivamente si sono dimostrati essere siti di nidificazione inadeguati per la specie, dal momento che lo spazio al loro interno è estremamente ridotto e, come è emerso nello studio, le loro temperature interne sono in media 10°C superiori a quelle ambientali, con frequenti picchi di oltre 40°C. Pochi individui (forse i più anziani, o i dominanti) nidificano di conseguenza con successo nelle pochissime cassette nido disponibili, mentre gli altri sono destinati a spostarsi o a non nidificare.

Tale quadro suggerirebbe che i vigneti intensivi del Trentino, in mancanza di cavità naturali o nidi artificiali, rappresentino una trappola ecologica per il torcicollo, confermando ancora una volta l’ipotesi secondo cui l’agricoltura intensiva è verosimilmente una delle principali cause di declino della specie in Europa.

Una possibile mitigazione del problema consisterebbe nel fornire cassette nido alla specie, sebbene un’azione di conservazione di questo tipo andrebbe preventivamente sperimentata su aree campione per valutare se l’ambiente antropico rappresentato dal vigneto fornisca al torcicollo risorse trofiche sufficienti all’allevamento della prole.

Un torcicollo posato all’estremità di una trave metallica in un vigneto trentino. Acquerello originale di Gaia Bazzi.