A cura di Mattia Brambilla e Paolo Pedrini

In tutto il mondo, le zone umide rappresentano uno degli ambienti più importanti per la biodiversità e per i servizi che offrono all’uomo ma, al tempo stesso, anche uno di quelli più a rischio, con secoli di bonifiche, inquinamento e regimazioni che ne hanno stravolto il “naturale funzionamento”. Negli ultimi decenni, molte aree protette sono state istituite per preservare quanto rimasto di questi preziosissimi ecosistemi; tuttavia, l’efficacia di questo regime di tutela è stata raramente valutata per le zone umide. Un recente studio condotto dalla nostra sezione, pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Biological Conservation, ha valutato l’effetto di 30 anni di protezione delle zone umide in Trentino sull’avifauna acquatica: gli uccelli rappresentano infatti un ottimo bioindicatore, fornendo importanti informazioni sullo stato di salute degli ambienti e su come migliorare le azioni di conservazione e di gestione ambientale. I risultati, elaborati a partire dall’analisi dei monitoraggi ornitologici condotti tra il 1989 e il 2019, hanno permesso di valutare l’efficacia dei primi 30 anni di protezione degli ultimi lembi di zone umide nelle vallate alpine del Trentino (i Biotopi provinciali, L.P. 14/1986, oggi denominate Riserve Naturali, L.P. 11/2007).

Dalle analisi emerge un quadro articolato: durante questi tre decenni, il 43% delle specie censite è andato incontro ad espansione, mentre il 26% ha visto ridursi la propria distribuzione nelle 26 zone umide protette considerate. La creazione di questo sistema di aree protette ha permesso di salvare gli ultimi preziosi “scampoli” di zone umide naturali del territorio provinciale e di favorire il ritorno o l’espansione, come anche l’insediamento, di specie un tempo localizzate o che addirittura non nidificavano sul territorio provinciale, come airone cenerino, cormorano, svasso maggiore.

A questi risvolti positivi ha sicuramente contribuito anche l’incremento generale del livello di tutela diretta, soprattutto per quanto riguarda il divieto di caccia valido per molte delle specie considerate. Tuttavia, vi sono anche aspetti meno positivi e che richiedono alcune correzioni di rotta. Quel 26% di specie che appaiono in contrazione, infatti, non lo sono per caso. Se consideriamo il livello di specializzazione ecologica delle specie analizzate, ovvero il loro legame con particolari habitat, possiamo infatti notare come quelle in espansione siano prevalentemente le specie in grado di adattarsi ad habitat piuttosto diversi tra loro, sebbene comunque legati a laghi, fiumi e paludi. Altre specie, come il cannareccione o il migliarino di palude o come gli ormai pochi rallidi dei prati umidi, con esigenze molto più specifiche, appaiono in regresso all’interno della rete di aree protette.

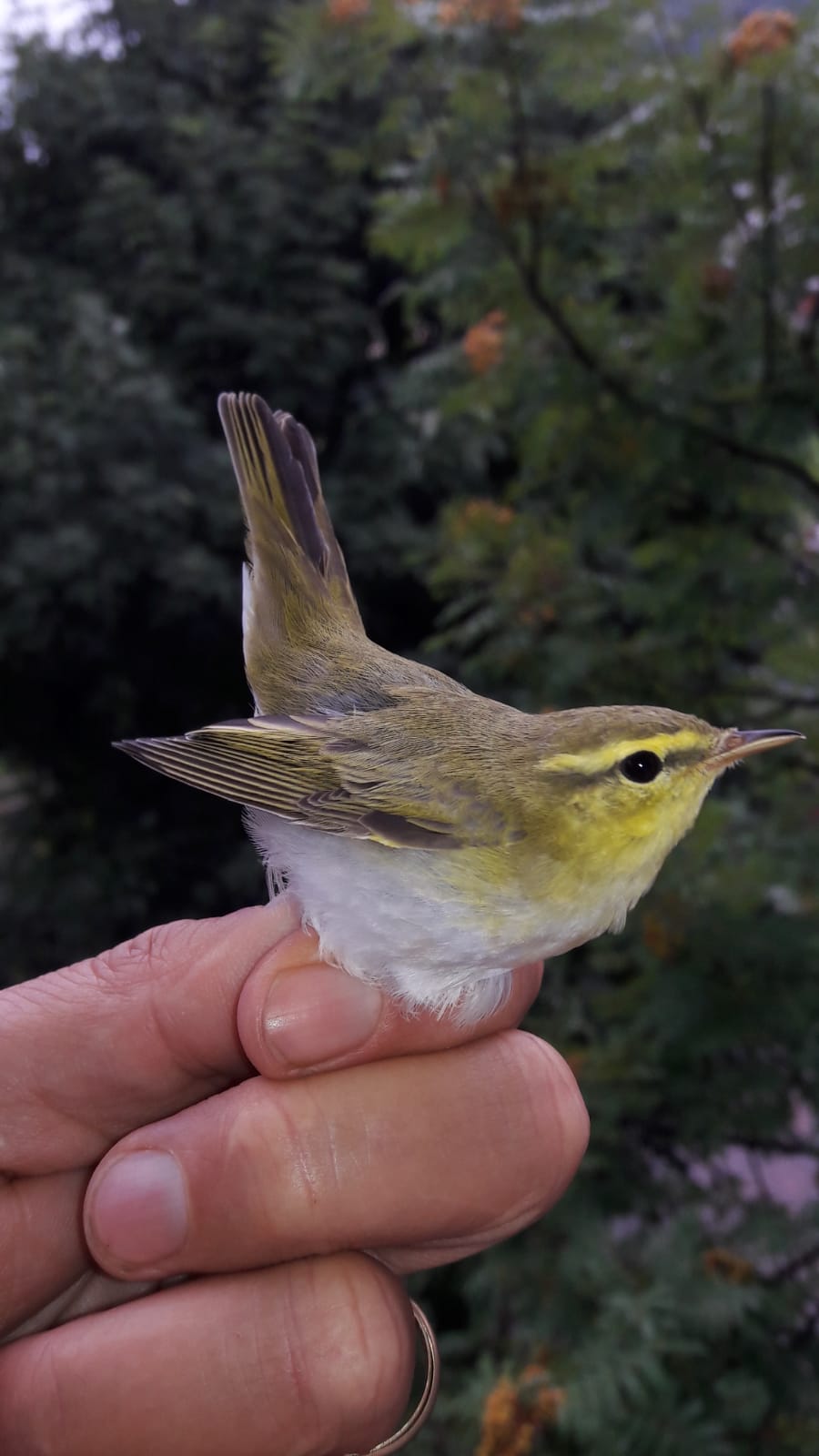

Alcune delle specie considerate nello studio (da sx a dx): migliarino di palude, tarabusino e moretta. Ph. Mauro Mendini e Carlo Frapporti.

Le specie in espansione sono quindi in larga parte specie comuni, con andamento di popolazione generalmente favorevole anche in Italia e in Europa, come folaga, germano reale, airone cenerino, svasso maggiore, tuffetto, mentre quelle in contrazione in Trentino sono specie che hanno uno stato di conservazione sfavorevole anche a livello nazionale, come cannareccione, migliarino di palude e corriere piccolo. Queste differenze suggeriscono che la conservazione di zone umide isolate tra loro e prive di un programma di gestione degli habitat ad ampia scala e specificatamente orientato verso le esigenze dell’avifauna, non è sufficiente a preservare le specie più esigenti e legate a particolari habitat.

Trent’anni di conservazione a livello provinciale hanno di certo impedito la scomparsa di un patrimonio ambientale di grandissimo valore e aumentato l’attenzione nei confronti di questi ambienti naturali, un tempo poco considerati. Se vogliamo proseguire con successo, dobbiamo estendere le nostre attenzioni anche al di fuori dei confini delle aree protette, riqualificando o ripristinando le aree degradate o bonificate ai margini di terreni coltivati, ricreando canneti lungo le rive di laghi e fiumi principali, ampliando la rete di fossi e canali, per migliorare così la connettività ecologica fra i tanti piccoli ambienti residuali, come le zone umide, utile alla conservazione degli “specialisti” ma anche ad una più generale riqualificazione ambientale del paesaggio delle nostre vallate a forte fruizione antropica.

Queste considerazioni non valgono solo per il Trentino, possono essere estese a gran parte d’Italia e d’Europa, dove le zone umide sono ambienti residuali, spesso di piccole dimensioni e isolati tra loro. Per una buona “fetta” di specie, oltre a tutelare le aree residue, è necessario riqualificare e ricollegare questi ambienti. La corretta conservazione delle zone umide deve essere ai primi posti nelle priorità di intervento per chi si occupa di conservazione della natura, per il loro valore ineguagliabile in termini di biodiversità e di servizi ecosistemici.

Il presente lavoro si inserisce nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle zone umide coordinata dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della PAT. Oltre agli autori dell’articolo, hanno contribuito al lavoro gli ornitologici della Sezione (A. Micheli, E. Osele, G. Speranza, L. Marchesi, , L. Uber, M. Segata, S. Nicolodi). Ha collaborato al riordino e alla gestione del dataset P. Lorenzo Sanchez della Sezione.